【小学校受験】お話の記憶の出題意図は?

「お話の記憶」の問題では、単に記憶力を試されているのではなく、次のような力があるかどうかが評価されています。

集中力があるか

お話を最後まで集中して聞くことができるかを見られています。お話が長くなってくると、途中で集中が切れてしまうお子さまがいらっしゃいます。しかし、人の話を最後まで聞けるということは、小学校生活においても重要なことです。そのため、最後まできちんとお話を聞けるようにしましょう。

聞く力があるか

お話を一言一句覚えるのは不可能ですから、何が重要なポイントなのかを意識して聞かないといけません。「お話の記憶」が苦手なお子さまの特徴のひとつに、「聞いているけど聞いていない」ということが挙げられます。これは、お行儀よくお話は聞いているけれど、考えながら聞けていないという状態です。なんとなく聞いているだけでは問題を解くことが難しいため、主体的に聞く力を養うことが求められます。

ワーキングメモリが働いているか

ワーキングメモリとは、情報を一時的に保ちながら作業処理を行うための脳の働きです。「お話の記憶」では、「聞く→理解する→記憶する→問題に答える」というプロセスを経るため、このワーキングメモリを働かせることが重要になります。小学校の学習でもこのような力が大切ですので、発達段階に応じて適切にワーキングメモリが育っているかを見られています。

言語力があるか

「お話の記憶」では、基本的に聴覚による情報が頼りになります。そのため、言葉を聞いてその物や出来事をイメージできる言語力(知識)が必要です。また、登場人物の関係や出来事の因果関係なども理解しなければいけませんので、お話を文脈として理解する力も大切になります。

【小学校受験】お話の記憶の出題方法は?

「お話の記憶」の問題は、主にペーパーテストで出題されます。お話を試験官が読み聞かせる場合と、録音の音声を聞く場合があります。

ペーパーテスト

ペーパーテストでは、次の2つの出題方法があります。

1つ目は、何も見ずにお話を聞いてから質問に答えるパターンです。このパターンが定番の出題方法で、一般的な「お話の記憶」として知られています。ほとんどの場合は1回しかお話を聞くことができませんので、注意深くお話を聞かないといけません。また、場面や状況などの前情報が与えられないことが多いので、場面をイメージしながらお話を聞くことが大切です。

2つ目は、絵を見ながらお話を聞く(または絵を見てからお話を聞く)パターンです。これは、「絵の記憶」と「お話の記憶」を組み合わせた出題方法です。絵を見ることで物語の様子を思い浮かべやすいというメリットがありますが、絵とお話の両方をきちんと記憶しなくてはいけないので、視覚的記憶力と聴覚的記憶力の両方が必要になります。

【小学校受験】お話の記憶の出題内容は?

「お話の記憶」の出題内容には、単純に記憶力を問う問題と、他分野の知識と関連させた問題があります。

お話の流れ

例えば、「動物園では、どの動物を見ましたか。見た動物の順番で正しいものに丸をつけましょう。」のように、お話の流れを記憶しているかを問う問題です。全体の流れをきちんと把握しないといけないので、お話の最初から最後まで集中して聞かないといけません。

登場人物

「お話の記憶」では、登場人物に関する問題がよく出されます。例えば、「出てきた動物に丸をつけましょう。」「おばあちゃんは何色の服を着ていましたか。」「最初に出会った動物は誰でしたか。」「かけっこで転んでしまったのは誰でしたか。」などのように、登場人物の様子や行動などが出題されます。

物

登場人物と同じように、お話の中で出てきた物もよく問題に出されます。例えば、「宝箱から出てきた物は何でしたか。」「女の子が見つけた花はどれですか。」「何色の風船でしかた。」などのように、出てきた物の名前や様子などを記憶しておきましょう。

季節

お話の中に植物や行事に関する内容が出てきて、それをヒントに季節について解答するのが定番です。例えば、お花見をテーマにしたお話が読まれて、「このお話の季節はいつですか。同じ季節に咲くお花に丸をつけましょう。」のような問題が出されます。

数

数に関する問題もよく出されます。例えば、「リスさんはどんぐりをいくつ拾うことができましたか。その数と同じ数のブロックに丸をつけましょう。」「お兄さんと弟は、いちごを何個食べましたか。ふたりが食べたいちごの数と同じ数だけ、四角に丸を描きましょう。」「のような問題が出されます。数を数えられることはもちろん、数を合わせたり、数の差を求めたりする問題もあります。

心情

登場人物の気持ちについて問われることもあります。例えば、「おじいちゃんに会った時の男の子の気持ちに当てはまる顔の絵に丸をつけましょう。」のような問題が出されます。笑顔や悲しい顔、怒った顔、泣いている顔などの絵が選択肢になることが多いです。

その他

その他にも、「うさぎさんが拾った物は何でしたか。その物と同じ音で始まる物に丸をつけましょう」(言語)、「お母さんが作ってくれたお菓子と同じ材料から作られている物を選んで丸をつけましょう。」(理科的常識)、「このお話の天気は何でしたか。」(社会的常識)などの問題が出されることがあります。

【小学校受験】お話の記憶の解き方は?

「お話の記憶」の対策をする上で、まずはお話を聞く環境や姿勢が整っていることが大切です。雑音があったり、机の上に木が散るものが置いてあったりすると、集中して話を聞くことが難しいでしょう。また、本番と同じように、姿勢よく話を聞く習慣をつけるように心がけてください。

「お話の記憶」を解く上でのポイントはいくつかありますが、よく見聞きするのが「場面を想像しながらお話を聞く」というものです。確かに、お話を言葉として記憶するよりも、場面として記憶した方が定着がよくなります。しかし、場面を想像しながらお話を聞くためにどのようなトレーニングをすればよいのかを解説している先生はほとんど見かけません。

そこでおすすめしたいのが、お話を聞いた後に物語の様子を絵に描いてみるという方法です。物語の様子を描く時には、お話を1枚の場面絵にまとめて描く場合と、いくつかの場面に分けて描く方法が考えられます。初めのうちは「一番面白かったところを絵に描く」というところから始めて、次第に場面ごとに絵を描き分けられるように練習していくのがよいでしょう。このトレーニングをする際には、より詳しく場面を想起できるように、「他にも誰が出てきたかな?」「どんなお花が咲いていたかな?」など、問いかけをしてあげるのも効果的です。お話を映像化する習慣をつけることで、お話がただの言葉の羅列ではなく、具体的なイメージとして記憶できるようになります。さらに、このトレーニングは、「想像絵画(条件画)」のトレーニングにもなるというメリットもありますので、ぜひ「お話の記憶」の対策としては一石二鳥です。

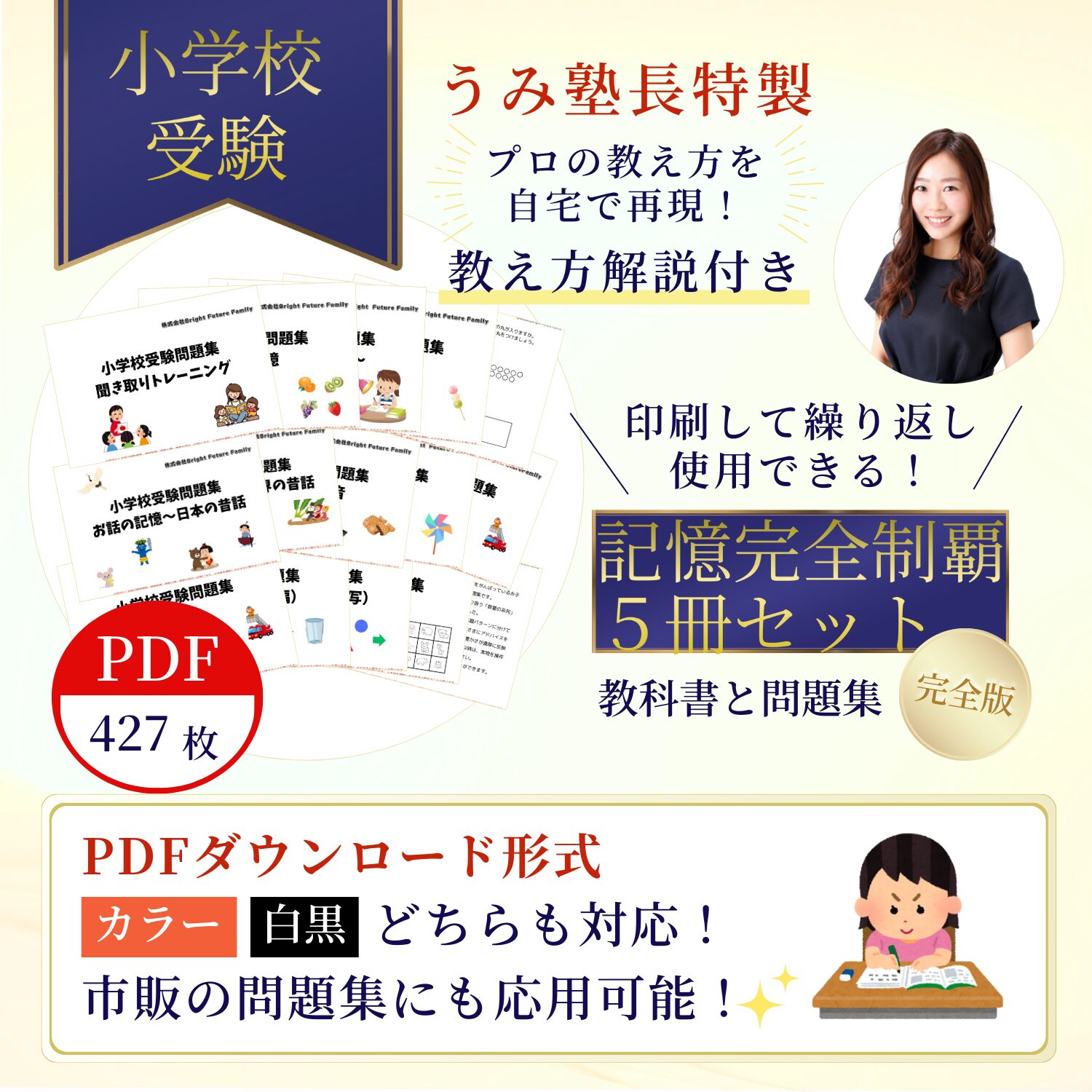

こちらの教材には、昔話を題材にした「お話の記憶」を収録しています。昔話を題材にすることで、小学校受験で覚えておくべき昔話を覚えられるため、上記のトレーニングと組み合わせることで一石三鳥の学習をすることができます。「日本の昔話」と「世界の昔話」のそれぞれに小学校受験で頻出の昔話を収録していますので、どちらもご活用いただければと思います。

【記憶】お話しの記憶(教材サンプル)

【記憶】4 お話の記憶〜日本の昔話サンプル

教材サンプルのダウンロードはこちらから

【記憶】5 お話の記憶〜世界の昔話サンプル

教材サンプルのダウンロードはこちらから

【小学校受験】お話の記憶|まとめ

「お話の記憶」は、単に記憶力を試す問題ではなく、他分野の知識も必要になる問題です。総合的な学力が求められる課題ですし、すぐに成果が表れにくい課題でもあります。そのため、今回ご紹介したトレーニングを活用して、地道に対策していただけたらと思います。また、本記事でご紹介した教材は一石三鳥の学習効果が期待できますので、こちらの教材をご活用いただき効率よく学習をしてください。

1.jpg)