幼稚園受験を控える保護者の方の中には、

「うちの子、まだあまり話さないけれど大丈夫?」

「面接で受け答えができなかったらどうしよう…」

と不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

実際、言葉の発達には個人差があり、3歳頃でも「理解はしているけれど話すのが苦手」という子どもは少なくありません。

ここでは、幼稚園受験で言葉が遅い場合にどのように受け止められるのか、そして家庭でできるサポートや園への伝え方を詳しく解説します。

1.幼稚園受験で重視されるのは「子どもの発達段階」

幼稚園受験で重視されている子どもの発達段階とは何を指すのか解説していきます。

学力よりも「年齢相応の発達」と「家庭でのしつけ」

幼稚園受験では、知識や学力の高さよりも、年齢に応じた発達のバランスが重視されます。

面接官が見ているのは、言葉の多さではなく、“相手の話を理解しようとする力”や“自分の意思を伝えようとする姿勢”です。

たとえ言葉数が少なくても、目を見て反応したり、うなずいたりする姿があれば、それだけでコミュニケーションが取れていると判断されます。

家庭でのしつけや、親が子どもの成長をどう受け止めているかも評価につながります。

言葉の発達は個人差が大きい

言葉の発達には大きな個人差があります。

2歳でよく話す子もいれば、3歳を過ぎてから急に話し始める子もいます。

性格や兄弟関係、家庭の環境によっても違いが出るため、焦らず見守ることが大切です。

例え言葉が少なくても、親の話を理解して動けるなら、それは成長がしっかり進んでいる証です。「今は吸収の時期」と考え、比べずに見守ることが言葉を伸ばす近道です。

面接での受け答えは「理解力」と「意思」がポイント

面接では、完璧な答えよりも理解して応えようとする姿勢が見られます。

「お名前は?」と聞かれて手を挙げる、「好きな食べ物は?」と笑顔で答えるなどといった反応があるだけでも十分です。

表情や指さしなど、言葉以外の伝え方も立派なコミュニケーションです。

先生が見ているのは、正確な受け答えよりも、「伝えようとする気持ち」や「親子の自然な関わり」なのです。

2.言葉の遅れはハンデになるのか?

言葉が遅い場合、幼稚園受験でハンデとなってしまうのか気になりますよね。

過去の例からハンデとなるのか解説していきます。

言葉が遅い=不合格ではない

「話せないから落ちる」ということはまずありません。

園は子どもの発達を多角的に見ており、言葉だけで判断することはありません。

理解力・集中力・人との関わり方など、全体のバランスを見て評価されます。

発音が不明瞭でも「理解できている」ことが大切

先生の指示に反応できたり、質問に対して動作で答えたりすれば、「言葉は少なくても理解力がある」と判断されます。

逆に、親が過剰に不安そうにしていると、「家庭でサポートが難しいのでは」と見られることもあります。

子どもの今の姿を受け入れている姿勢が信頼につながります。

〇面接でよく聞かれる質問例

「お名前は?」

「好きな遊びは?」

「お母さまから見てお子さまの様子は?」

このような質問で子どもの反応を見ながら、先生は「どのくらい理解しているか」を確認します。

例え答えが短くても、笑顔で伝えようとする姿が何より大切です。

3.言葉の遅れを幼稚園に伝えるべきか?

言葉が遅れている場合、面談などで事前に幼稚園に伝えるべきかについて考えていきます。

「隠す」より「正直に伝える」方が信頼される

面接で「少し言葉が遅い」と感じていても、無理に隠す必要はありません。

幼稚園側は、入園後にどのようなサポートが必要かを把握するために、正確な情報を共有してもらうことを望んでいます。

むしろ、事前に伝えてもらえた方が、先生たちは「このご家庭はしっかりお子さんを見ている」と信頼を持ちやすいのです。

言葉の遅れを隠すよりも、現状を冷静に受け止め、前向きにサポートしている姿勢を伝える方が好印象になります。

そのことで、園側も「一緒に成長を支えたい」という気持ちを持ちやすくなります。

面接での伝え方のポイント

実際の面接では、長く説明するよりも、短く・落ち着いて・前向きに話すことが大切です。

以下のような言い方が、誠実かつ印象を良くする例です。

| 「現在、言葉の発達が少しゆっくりではありますが、理解はできており、日常生活には大きな支障はありません。」 |

このように事実をシンプルに伝えると、「冷静にお子さんを見ている親御さん」という印象になります。

さらに、家庭での工夫や意識している取り組みを一言添えると、より信頼感が高まります。

| 「家庭では会話や読み聞かせを増やし、少しずつ言葉を引き出せるようにしています。」

「本人が安心して話せるよう、焦らせずゆっくり見守るようにしています。」 |

こうした言葉には、“課題を受け止め、前向きに努力している”という姿勢が自然に伝わります。

先生たちは、完璧な発達よりも、親が子どもと丁寧に向き合っているかどうかを見ています。

園が見ているのは「姿勢」と「協調性」

幼稚園の先生が重視するのは、子ども一人の能力よりも、「ご家庭と協力しながら成長を支えていけるか」という点です。

ですから、言葉の遅れを伝えることは“マイナス要素”ではなく、むしろ「一緒に成長を見守りたい」と感じてもらうチャンスになります。

園によっては、発達をサポートする環境が整っていたり、ことばの発達を促す遊びやプログラムを取り入れているところもあります。

正直に伝えることで、子どもに合った環境を見つけやすくなるのです。

4.家庭でできる言葉のサポート

言葉の発達を伸ばすうえで、特別な教材や訓練は必ずしも必要ではありません。

むしろ、日々の生活の中でどれだけ自然に“会話のきっかけ”を作れるかが大切です。

ここでは、家庭で簡単に取り入れられる言葉のサポート方法を紹介します。

1. 日常会話を意識して増やす

子どもとの会話は、何気ない日常の中にあります。

「今日は何食べた?」「お風呂にアヒルさんいるね!」など、短くても明るい言葉のキャッチボールを意識するだけで、発語を促す第一歩になります。

話しかけるときは、一方的に話すのではなく、子どもの反応を待つ時間をつくるのがポイントです。

少しでも目線を向けたり、うなずいたりしたら、「そうだね」「見えたね」と言葉を返してあげましょう。

こうしたやり取りの積み重ねが、子どもに「言葉を使うって楽しい」と感じさせてくれます。

2. 名前を呼んで返事を促す

「〇〇ちゃん!」と呼んで、「はーい!」と返すだけでも、立派な会話の第一歩です。

名前を呼ばれて反応することで、双方向のやり取り(コミュニケーション)の基礎が育ちます。

このとき、「はーい!」と言えなくても、目を合わせたり手を挙げたりするだけでOK。

反応できたら「お返事できたね、すごいね!」と褒めることで、子どもは「呼ばれたら答える」ことを自然に覚えていきます。

こうした習慣が、面接のときにも“聞かれたら応える”力につながります。

3. 選択肢を与えて答えさせる

「りんごとバナナ、どっち食べる?」

「赤い服と青い服、どっち着たい?」

といった二択の質問は、子どもが自分で考え、選んで答える練習になります。

「どっち?」と聞かれて「りんご!」と返せたとき、「そうだね、りんごにしようね」と答えを受け止めることで、“自分の言葉が届いた”という成功体験を積むことができます。

この体験が増えるほど、「もっと伝えたい」という意欲が芽生えます。

4. 読み聞かせや歌で語彙を増やす

絵本や童謡は、言葉のリズムや音を楽しむ最良の機会です。

同じ絵本を何度も読むうちに、子どもは物語の流れや言葉を少しずつ覚えていきます。

「このページ好きだね」「ワンワンいたね!」と、絵や言葉を一緒に指さして反応を引き出すのも効果的です。

また、歌や手遊びを通じて自然に言葉を真似することも、発音や語彙の発達に役立ちます。

ポイントは、「上手に言わせる」より「楽しみながら真似っこする」こと。

親が笑顔でリズムをとると、子どもも安心して声を出せるようになります。

5. 人との関わりの中で「ことば」を使う

言葉は、人と関わる中で育つものです。

兄弟や親戚、友達などとの交流があると、「伝えたい」「分かってほしい」という気持ちが生まれやすくなります。

例えば、祖父母に「ありがとう」と言ったり、友達に「かして」と伝えたりする場面は、“ことばを使う必然性”を学ぶ貴重なチャンスです。

外遊びや行事など、実際に人と関わる機会を少しずつ増やしていくことで、語彙だけでなく社会性も育ちます。

5.安心して受験に臨むために

言葉の発達は、ある日を境にぐんと伸びることがあります。

昨日まで一言も話さなかった子が、急にフレーズを話し始めることも珍しくありません。

そのため、「今話せない=将来も遅い」というわけでは決してないのです。

大切なのは、子どもがどのくらい理解できているか、そして家庭がどのように寄り添っているか。

たとえ発語が少なくても、親の言葉を理解して反応したり、気持ちを表情や仕草で伝えられたりするなら、それは立派な成長の証です。

幼稚園受験では、家庭と園との信頼関係も重要なポイントです。

「言葉が少しゆっくりでも、その子のペースを認め、前向きに支えている」

そんな姿勢が、先生に安心感を与え、「このご家庭なら一緒に成長を見守れる」と感じてもらえます。慌てずに今のお子さまを信じて寄り添うことが、いちばんの受験準備です。

まとめ

言葉が遅いからといって、幼稚園受験で不利になるわけではありません。

大切なのは、子どもの理解力や表情、そして家庭の関わり方です。

焦らず、園や専門家と協力しながら準備を進めることで、子どもの“今の力”を最大限に生かした受験ができます。

「言葉の遅れが心配」「どう伝えたらいいか分からない」

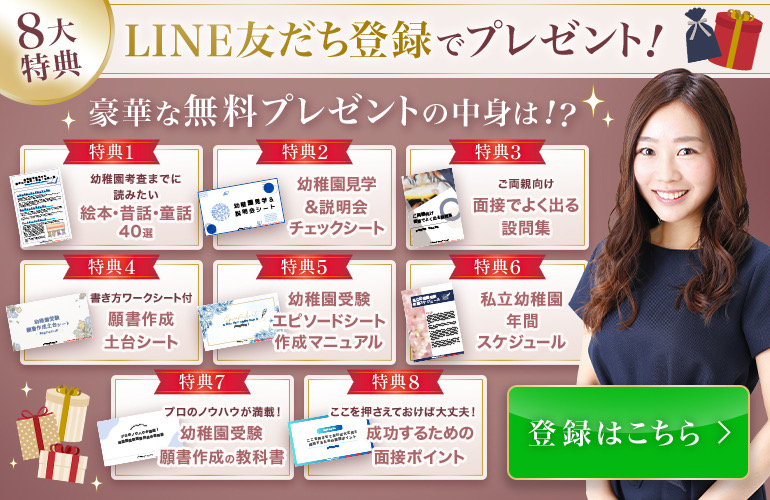

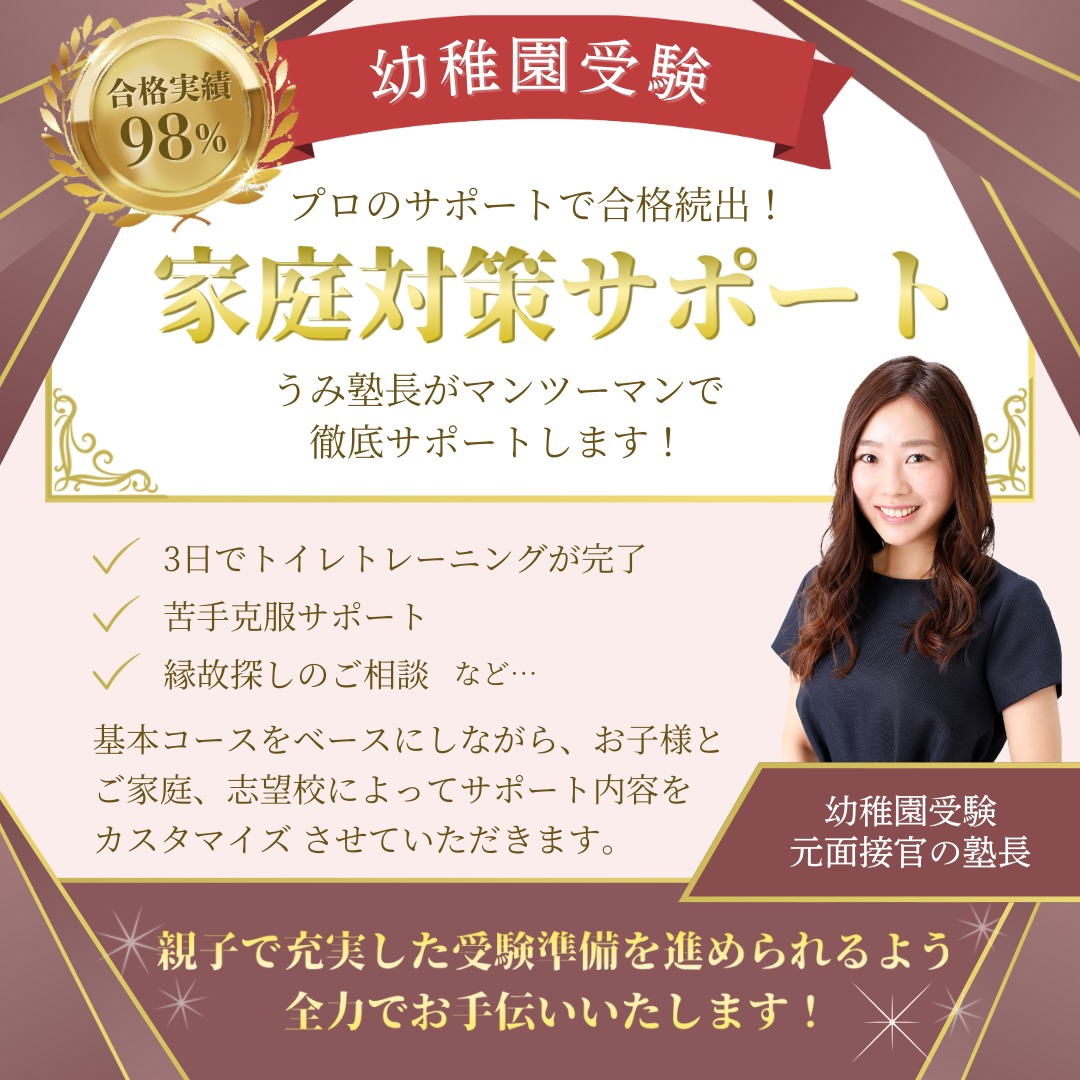

そんな時こそ、専門家に相談をするのもおすすめです。

言葉の遅れは「欠点」ではなく、「これから伸びる余地がある」というサイン。

お子さまの成長を信じ、親子で一歩ずつ進む気持ちが、何よりの力になります。

-2.png)