「幼稚園受験はママ友がいないと不利になるのでは?」──そんな不安を抱える保護者は少なくありません。

確かに、先輩ママ友から得られる情報は受験準備に役立ちます。しかし実際には、ママ友の有無が合否を左右するわけではありません。

本記事では、「ママ友と幼稚園受験の関係」を整理しつつ、孤立せず効率的に準備を進める方法をご紹介します。

1.ママ友は必要?不要? 幼稚園受験の実情

幼稚園受験は、願書の準備 → 親子面接 → 行動観察 といった流れが一般的です。園によっては筆記試験や制作課題などを課すこともありますが、基本的には「子どもの普段の様子」と「家庭の教育方針」を重視する傾向にあります。

〇合否を左右するのは「ママ友」ではない

実際に合否を決めるのは以下のような要素です。

| 家庭の教育方針 | どのような子育てをしているか、園の理念と合っているか |

| 子どもの日常のしつけや態度 | あいさつができる、落ち着いて行動できる、集団の中で順番を守れるなど |

| 保護者の受験姿勢 | 志望理由や教育に対する考え方、園との相性 |

つまり「ママ友がいるかどうか」で合否が左右されることはありません。

〇それでも差が出やすい「情報格差」

ただし、注意したいのは「情報の入りやすさ」です。

例えば以下のような細かな情報は、ママ友同士の会話から得られるケースが多いです。

・願書提出は朝イチから並ぶべきか、昼頃でも大丈夫か

・面接時に多い服装傾向(黒やネイビーが主流か、明るい色も見られるか)

・行動観察で「よく出る遊び」や「子ども同士のやりとりの見られ方」

・願書の記入で避けるべき表現や、流行の言い回し

これらは合否を決定づけるものではありませんが、事前に知っているかどうかで安心感や準備の効率が大きく変わるのも事実です。

〇実際にママ友がいなくても合格した家庭の例

あるご家庭では、引っ越してきたばかりで知り合いもおらず、ママ友ネットワークとは完全に無縁のまま受験を迎えました。周囲からの情報はなかったものの、

・書籍で願書の書き方を研究

・インターネットで過去の面接事例を調べる

・模擬面接をプロに依頼して練習

といった準備をコツコツ積み重ねた結果、志望園に無事合格できました。

お母さまは「不安はあったけれど、日常生活で子どもと一緒にマナーや受け答えを練習したことが何より評価された」と振り返っています。

このように、ママ友がいなくても、正しい方向性で準備をすれば十分に合格は可能です。

2.ママ友がいるメリット

ママ友の存在は、幼稚園受験において大きな安心感と情報の優位性をもたらします。単なる「おしゃべり仲間」ではなく、同じ目的を持つ“情報共有の相手”として心強い存在です。

〇園ごとの試験内容や過去の傾向を共有できる

幼稚園受験は園ごとに内容や雰囲気が大きく異なります。ある園では制作や運動遊びを通じて「手先の器用さ」や「協調性」を見るのに対し、別の園では親子面接を重視し、家庭での教育姿勢を丁寧に確認することもあります。

こうした特徴は募集要項には明記されていないことが多く、ママ友から「去年は積み木遊びが出た」「面接で“ご家庭の教育方針”を具体的に聞かれた」といった生の情報を得られるのは大きな強みです。園選びや対策の方向性が明確になり、準備に迷いが減ります。

〇願書作成や面接対策における失敗例を事前に知れる

願書や面接は、ちょっとした準備不足で印象が変わってしまうことがあります。例えば「願書に家族の趣味を書いたが内容が浅くて面接で突っ込まれて困った」「子どもの写真を普段着で提出してしまい浮いてしまった」など、経験者の失敗談はとても参考になります。

また「子どもが面接で沈黙したときに、親がどこまでフォローしてよいのか」といった対応の仕方も、ママ友同士で情報交換できる部分です。実際に体験した人の声を聞けることで、自分の準備にリアリティを持たせることができます。

〇説明会や願書提出のタイミングを逃さない

有名園や人気園では、説明会や公開保育の申込開始から数時間で満席になるケースもあります。ママ友とのネットワークがあると、「今朝受付が始まったからすぐに申し込んだ方がいいよ」といった速報をLINEなどでキャッチできることも多いです。

さらに願書提出についても、「例年は初日の午前から長蛇の列ができる」「午後に行っても空いていて対応が丁寧だった」など、現場の実体験に基づいたアドバイスが得られます。こうした“タイミングの情報”は公式には出回らないため、非常に価値があります。

〇幼稚園受験後も小学校受験に向けた横のつながりができる

幼稚園受験が終わると、数年後には小学校受験を視野に入れる家庭も多いです。このとき、すでに小学校受験を経験したママ友の情報はとても頼りになります。

「どの塾が子どもに合っていたか」「模試はどの時期から受けると良いか」といった具体的な体験談を聞けるだけでなく、受験スケジュールを一緒に組み立てていける仲間としても心強い存在になります。幼稚園受験だけで終わらない“教育仲間”としてのつながりが、長期的に役立つことも少なくありません。

| ☆エピソード例☆

実際に、あるご家庭では第一志望園の面接で「最近の家族での過ごし方」を質問されました。事前にママ友から「この園は家族での時間を大事にしているから、休日の過ごし方を聞かれることが多い」と聞いていたため、子どもと一緒に「動物園に行ったときの思い出」を話せるよう準備していました。結果、当日は子どもが自信を持って答えることができ、面接官の印象も良く、合格につながったそうです。 |

このように、ママ友の情報が「安心して本番を迎える準備」に直結することもあるのです。

3.ママ友がいないデメリットと不安

一方で、ママ友がいない場合には、合否には直結しないものの、受験準備の過程でさまざまな不安を抱えやすくなります。幼稚園受験は家庭の教育方針や子どもの日常が大切とはいえ、気持ちの余裕を持って取り組むためには、この「不安の正体」を知っておくことが大切です。

〇孤立感を抱えやすい

受験説明会や園庭開放に参加すると、周囲のお母さまたちが顔見知り同士で集まり、自然に情報交換や雑談をしている光景を目にします。初めての参加で知り合いがいないと、「自分だけ輪に入れていない」「周りはみんな仲間なのに私だけ孤立している」と感じやすくなります。

実際には一人で参加している家庭も少なくないのですが、そうした雰囲気にのまれてしまうと、必要以上に居心地の悪さを感じ、集中して話を聞けなくなるケースもあります。

〇「自分だけ知らないのでは」という焦り

ママ友同士では、「願書は何日に提出する?」「あの園は今年も説明会が二部制らしいよ」といった細かい話題が自然に交わされます。そうしたやりとりを耳にできないと、「大事な情報を自分だけ知らないのでは」という焦りにつながります。

この焦りは、情報そのものの有無よりも「取り残されている感覚」が強く、不安を大きくしてしまいます。特に初めて受験を経験する家庭では、周囲の動きがすべて気になり、落ち着いて準備ができなくなることもあります。

〇園の評判や倍率などの情報に遅れが出やすい

人気園では「今年は兄弟枠が多いから一般枠は厳しいらしい」「園長先生が変わって面接の雰囲気が少し違う」といった情報が出回ることがあります。こうした情報は公式に公表されるものではなく、先輩家庭やママ友の口コミから広まることが多いため、ママ友がいないと耳に入るのが遅くなりがちです。

もちろん、情報の正確さには差がありますが、全く知らないまま受験に臨むと「準備不足だったのでは」と不安が残ってしまいます。

〇説明会や園庭開放に1人で参加する緊張感

園庭開放や説明会に1人で参加すると、周囲の親子グループの中で孤独を感じやすくなります。「隣同士でおしゃべりしながら待っているママたちの中で、私だけ無言で座っている」という状況は、思った以上に緊張を高めてしまいます。

さらに「質問をしたいけれど、他のママたちの前で勇気が出ない」と感じてしまい、必要な情報を得る機会を逃すこともあります。この“行動の制限”が受験準備のしづらさにつながることもあるのです。

4.ママ友から得られる受験情報の具体例

ママ友ネットワークで得られる情報は、公式には公表されていない“現場の声”です。ときに合否に直結するほど重要ではないものの、準備の方向性や安心感を左右することがあります。代表的なものを見ていきましょう。

〇願書の書き方のコツ(流行する表現やNG例)

願書は園の先生が最初に手に取る資料であり、家庭の教育方針や子どもの性格を端的に伝える大切な書類です。ママ友からは「今年は“協調性”や“主体性”という言葉を多くの家庭が入れていた」「志望理由に“園の理念への共感”を盛り込むのが主流だった」など、流行の表現やキーワードを知れることがあります。

また「“のびのび育てています”だけでは抽象的すぎて印象が薄い」「字が薄くて読みづらいと印象が悪い」などの失敗談も参考になります。さらに「願書の写真は白背景のスタジオ撮影が多かったが、自然光の屋外写真だと浮いて見えた」など、書式や写真に関する“暗黙の常識”を事前に把握できるのもメリットです。

〇面接でよく出る質問例

幼稚園の面接では、家庭や子どもの様子を多角的に知ろうとする質問が多く出されます。ママ友からは「この園では“最近家族で出かけた場所”が定番」「“ご家庭で大切にしていること”はほぼ必ず聞かれる」といった頻出質問を教えてもらえることがあります。

子どもへの質問も「好きな遊び」「お友達とどんな遊びをするか」など日常を問われることが多いですが、園によっては「今日の朝ごはんは何を食べた?」など想定外の質問もあります。事前にこうしたパターンを聞いておけば、家庭でロールプレイを行い、子どもが緊張せず答えられるように準備できます。情報を持っているだけで不安が半減するという声は多いです。

〇行動観察で見られる子どものポイント

行動観察では、子どもの自然なふるまいがチェックされます。ママ友からは「去年はお絵描きで“片付けの様子”が見られた」「積み木で遊ぶときに“お友達に譲れるか”を見ていた」など、具体的なエピソードが伝わることがあります。

また「泣いてしまった子がいたけれど、先生に促されて切り替えられるかが評価されていた」「一人遊びばかりではなく、周囲と関わろうとする姿勢が大事」などの情報も共有されることがあります。こうした情報を知っていれば、家庭で「片付けの習慣」や「順番を守る練習」を取り入れるなど、日常のしつけに具体的な目標を持たせやすいのがメリットです。

〇人気園の倍率や併願校の動向

倍率や併願の動きは、公式には数字で出ないケースが多く、ママ友の口コミが大きな役割を果たします。「去年は兄弟枠が多くて一般枠は厳しかった」「◯◯園は△△園とセットで受ける人が多い」など、リアルな動向を早く知れるのは貴重です。

例えば「◯◯園が人気で願書提出日に長蛇の列ができた」といった情報は、その場にいた人にしか分からないもの。こうした話を聞くことで「安全校を追加しておこう」「提出は早めに動こう」といった判断ができ、戦略の幅が広がります。

〇園ごとの教育方針や特色

幼稚園にはそれぞれ教育方針の“カラー”があります。ママ友からは「見学のときには分からなかったけれど、入園してみると宿題が多かった」「園長先生が代わってから方針が変わり、礼儀教育に力を入れるようになった」など、入園後でないと分からない実態を聞けることがあります。

また「◯◯園は外遊びが毎日あり体力づくり重視」「△△園は音楽教育に特化している」などの特色は、家庭の教育方針との相性を見極めるうえで重要です。公式パンフレットでは似たような表現が並ぶことも多いため、実際の体験談は受験前の判断材料として大きな価値があります。

〇情報の正確性には差がある

とはいえ、ママ友を介して聞く情報はあくまで個別の体験談です。園の方針は年ごとに変わることもありますし、噂が誇張されることもあります。「去年はこうだった」情報をそのまま信じてしまうと、逆に準備の方向を誤るリスクもあります。そのため、「情報は参考、判断は自分」という姿勢が不可欠です。

| ☆信じすぎて失敗したケース☆

実際に「ママ友に“この園は志望動機しか面接で聞かれないよ”と聞いて油断していたら、難しい質問も色々されて準備不足だった」という家庭がありました。 このように、ママ友の情報はありがたい一方で、信じすぎるとリスクになることもあります。公式情報や専門サービスで裏を取りつつ、必要に応じて活用するのが賢いやり方です。 |

5.ママ友がいなくても受験準備はできる!

「ママ友がいないと情報不足になるのでは」と不安に思う方もいますが、実際には効率よく準備を進める方法はいくらでもあります。むしろ、ママ友の噂や断片的な情報に左右されず、信頼できる情報源や専門的な指導に集中できる点は大きなメリットです。

〇書籍やネット記事から体系的に情報を集める

書籍や専門サイトでは、幼稚園受験の流れやよく出る質問例、願書作成のポイントなどが体系的に整理されています。ママ友からの情報は園ごとの細かな傾向を知るには便利ですが、断片的で偏りがあることも。

その点、書籍や信頼できる記事は「普遍的に押さえておくべき基礎知識」が網羅されているため、初心者でも安心して準備を進められます。情報の偏りを防ぐためにも、まずは基礎を“公式ルート”で固めることが重要です。

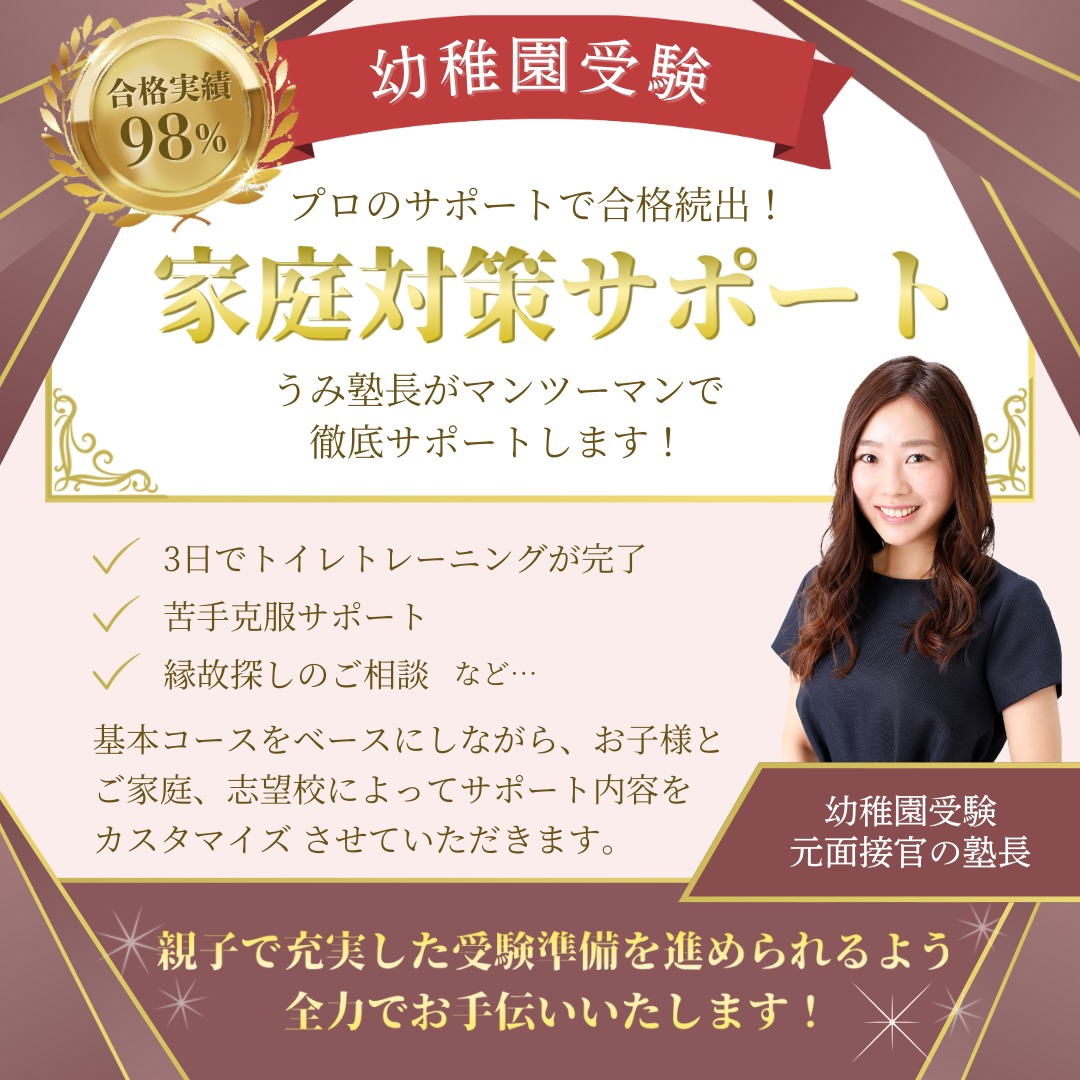

〇幼児教室や塾で専門家の指導を受ける

多くの家庭が利用しているのが幼児教室や塾です。ここでは模擬面接や行動観察練習を通じて、実際の試験を想定した対策ができます。先生は多数の家庭を指導してきた経験があるため、「この園では礼儀を特に重視している」「この園ではお母さまの志望理由を深く掘り下げられる」といった傾向を把握しています。

プロの目線からアドバイスを受けることで、ママ友からの口コミに依存せずに客観的で信頼性の高い情報を得ることができます。

〇専門サービスで願書添削や模擬面接を受ける

願書や面接は「どう書くか」「どう話すか」で印象が大きく変わります。しかし、家庭だけで準備していると、つい自己流になってしまうものです。そこで活用したいのが専門サービスです。

専門家による添削では、表現が抽象的になっていないか、志望理由に一貫性があるかなどを細かくチェックしてもらえます。模擬面接では、本番を想定した質疑応答を経験できるため、当日の緊張を和らげる効果もあります。

| ☆実際の家庭のエピソード☆

あるご家庭は、転勤直後で知り合いが全くおらず、ママ友ネットワークからの情報はゼロという状況でした。不安を抱えながらも、願書は専門サービスで添削を受け、模擬面接も複数回練習。さらにインターネットや書籍で最新情報を収集しました。 |

つまり…

ママ友がいなくても、準備の仕方次第で情報不足になることはありません。むしろ、書籍・専門家・サービスを活用することで、精度の高い準備ができます。大切なのは「どこから情報を得るか」を意識し、信頼できるルートで安心して進めることです。

6.ママ友との付き合い方のコツ

ママ友がいる場合、情報を共有できる安心感は大きなメリットですが、反面、過度に依存したり振り回されたりすると疲れてしまうこともあります。「ちょうどよい距離感」を意識することが、受験期を穏やかに過ごすためのカギです。

〇「ありがたく受け取り、ただし鵜呑みにしない」

ママ友から聞ける情報には役立つものが多くありますが、園の傾向は年ごとに変化し、家庭によって感じ方も異なります。

「去年はこうだったから今年も同じはず」と信じすぎるのは危険です。情報は“ありがたく受け取る”姿勢を持ちつつも、最終確認は公式情報や専門家の意見で行うことが大切です。

〇志望園や価値観の違いを理解する

ママ友によって志望園が異なれば、集めている情報の種類も変わります。ある家庭は「伝統的で礼儀を重んじる園」を目指していても、別の家庭は「自由で伸び伸びした園」を志望しているかもしれません。

価値観が違えば話題やアドバイスも食い違うことがあります。自分の志望園や教育方針に合わない情報を無理に取り入れる必要はありません。「違いがあるのは当然」と割り切ることが、ストレスを減らすコツです。

〇比較やマウンティングに振り回されない

受験期はどうしても「他の子はもっと準備しているのでは」「◯◯ちゃんは塾に通っているらしい」など、比較の話題が出やすくなります。中には、無意識にマウンティングを取るママもいるかもしれません。

そうした会話に過敏に反応すると、焦りや不安が募ります。大切なのは「他人は他人、わが家はわが家」という姿勢。受験で求められるのは家庭と子どもの普段の姿であり、他人との比較ではないことを意識することが安心につながります。

〇「一緒に頑張る仲間」として良好な関係を築く

ママ友は本来「ライバル」ではなく「同じ経験を共有する仲間」です。お互いに励まし合い、情報を交換し合える関係は受験期の大きな支えになります。

例えば「模擬面接の感想を共有する」「説明会で聞いた話を分け合う」など、協力的な関係を築くことで安心感が増します。無理に親密になる必要はありませんが、“一緒に頑張る仲間”という意識を持つと、適度な距離感を保ちながら良好な関係を築くことができます。

つまり…

ママ友は頼もしい存在である一方で、付き合い方次第ではストレスの原因にもなります。

・情報は感謝して受け取りつつ、鵜呑みにしない

・志望園や価値観の違いを理解する

・比較やマウンティングには振り回されない

・「仲間」として適度な距離を保つ

この4つを意識するだけで、受験期の人間関係はぐっとラクになります。

7.小学校受験を見据えたママ友とのつながり

幼稚園受験が終わっても、子どもの成長に合わせて次に控えるのが小学校受験です。すべての家庭が挑戦するわけではありませんが、特に都市部や教育熱心な家庭では重要な選択肢となります。このとき、幼稚園時代に築いたママ友とのつながりが、思わぬ形で役立つことがあります。

〇先輩ママ友の体験談は大きな財産

小学校受験は幼稚園受験よりも準備の幅が広く、学習面・生活面の両方が求められます。塾選びひとつとっても「大手塾に通うべきか」「少人数制の教室にすべきか」など判断が難しく、正解は家庭ごとに異なります。

そこで役立つのが、実際に経験した先輩ママ友の体験談です。「◯◯塾は宿題が多くて親のフォローが必須だった」「△△塾は先生が親身で、子どものやる気を引き出してくれた」など、リアルな声はパンフレットや説明会では得られない貴重な情報です。さらに「模試は年長の春から受けておくと慣れる」「志望校によっては面接対策を早めに始めた方がいい」など、時期の感覚も教えてもらえるため、家庭の計画に大いに役立ちます。

〇教育方針や進学情報の共有につながる

小学校受験では、幼稚園以上に「家庭の教育方針」が問われます。勉強中心で学力を磨きたい家庭もあれば、のびのびした校風を重視する家庭、国際教育や英語教育を重視する家庭もあります。

ママ友同士の会話を通じて、「そんな学校の選び方もあるんだ」「我が家の方針はこれで合っているかも」と視野が広がることがあります。また、「私立小を目指していたけれど、話を聞いて国立小を検討することにした」といった方向転換に役立つこともあります。

教育の選択肢は家庭ごとに異なり正解がないからこそ、さまざまな考え方に触れることは、自分たちの方針を見直すよい機会になります。

〇長期的なつながりは子どもの学びを支える

小学校受験を終えてからも、同じ経験をしたママ友との関係は長期的に価値を持ちます。小学校生活に入ると「宿題の量がどのくらいか」「放課後の過ごし方にどんな選択肢があるか」「習い事との両立はどの程度可能か」など、進学後の悩みが出てきます。そうした悩みを気軽に相談できる仲間がいることは、大きな心の支えになります。

さらに、中学受験や海外留学といった次のステップを考えるときも、信頼できるママ友の意見や経験談は参考になります。ただし、つながりは無理に作る必要はなく、自然にできた関係を大切にすることが長続きの秘訣です。強制的な関係はストレスを生みやすく、逆効果になりかねません。

まとめ

幼稚園受験は、ママ友がいなくても十分に合格可能です。合否を決めるのは家庭の教育方針や子どもの普段の姿勢であり、ママ友の有無ではありません。

ただし、ママ友の存在は「情報収集のスピード」と「精神的な支え」という点で役立ちます。園ごとの傾向や先輩の体験談を聞けるのは心強いものですが、情報の正確性にばらつきがあるため、あくまで参考程度に留める姿勢が大切です。

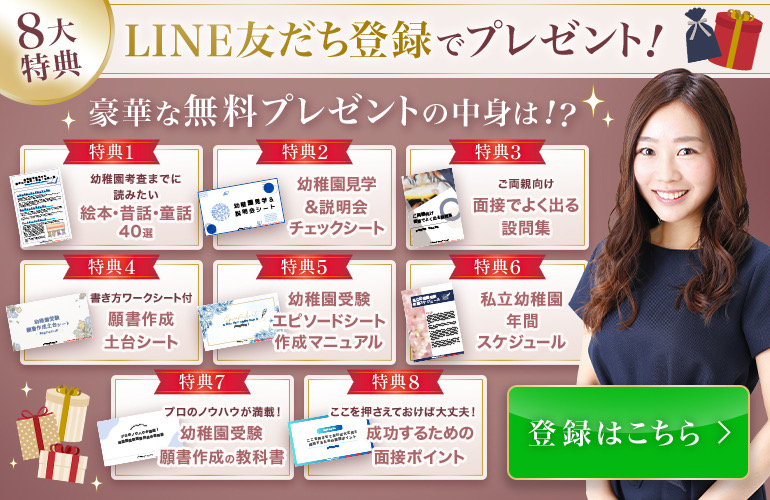

一方で、確実に信頼できる情報や指導は、プロのサービスから得ることができます。

といったサポートを利用すれば、ママ友がいなくても効率的かつ安心して準備を進められます。

無理にママ友を作る必要はありません。大切なのは、自然な出会いを大事にしつつ、自分の家庭に合ったスタイルで臨むことです。幼稚園受験は「ママ友の有無」ではなく、家庭の教育方針と準備の質が合否を分けます。

不安を感じたときは、専門サービスを上手に活用しながら、自分らしい準備方法で挑みましょう。それが、子どもと家族にとって一番納得のいく受験につながります。

-2.png)