小学校受験に関する情報は書籍やメディアで豊富に発信されていますが、「幼稚園受験」となるとまだ漠然としたイメージしか持っていないご家庭も多いでしょう。

しかし近年では、小学校受験よりも早い段階から教育環境を選びたいと考える家庭が増え、幼稚園受験への関心が高まっています。

「学力テストはないから子どもに負担が少ない」

「家庭のしつけや日常生活がそのまま評価につながる」

そうした点から、いわば“はじめての受験”として幼稚園受験を選ぶケースが増加中です。

本記事では、

幼稚園受験の元面接官で幼稚園受験オーダーメイド願書作成や

幼稚園受験オーダーメイド回答集作成付き面接レッスンを行う筆者が

小学校受験との違いやメリット、具体的な準備方法をわかりやすく解説します。

幼稚園受験と小学校受験、何が違うの?

幼稚園受験と小学校受験の違いを比較していくので、見ていきましょう。

目的の違い

幼稚園受験では、子ども自身の「知識の量」や「完成された学力」ではなく、その年齢に応じた自然なふるまいや、家庭での育ち方が見られます。具体的には、園での集団生活に馴染めるか、友達と一緒に遊べるか、先生の指示を落ち着いて聞けるか、といった基礎的な力が評価対象です。さらに、親子が安定した関係を築けているかどうかも重要で、日常生活の中で育まれる信頼関係やしつけの姿勢がそのまま試されます。

一方、小学校受験では「これまでの育ち」を超えて、「完成度の高い学力」や「知的好奇心の表現」が求められます。国語的な文章理解や数の概念、図形認識力など、ペーパー試験を通じて問われる内容は多岐にわたり、さらに自分の考えを言葉で説明できる力も必要です。つまり、小学校受験は「すでに培った力を披露する場」であるのに対し、幼稚園受験は「将来の伸びしろや家庭の教育力」を見極める場だと言えるでしょう。

準備期間と負担の違い

小学校受験を目指す場合、多くの家庭は年中の段階から本格的に準備を始めます。塾や幼児教室に定期的に通い、数年にわたって積み重ねる必要があるため、子どもだけでなく家庭のスケジュール管理や経済的な負担も大きくなります。特に首都圏の難関校を目指す場合、1週間に複数回の通塾や模試参加が必須となることも珍しくありません。

これに対して幼稚園受験では、まだ「机上の学力」を問われることは少なく、準備の中心は遊びや生活習慣を通じた学びです。積み木やお絵描き、歌やリズム遊びなど、普段の遊びの中で身につけた力がそのまま評価につながります。もちろん、受験を見据えて少しずつ行動観察の練習や模擬面接を取り入れることはありますが、小学校受験ほど集中的・長期的な学習を必要としないため、家庭にかかる負担は比較的軽く、日常生活を大切にしながら準備できる点が特徴です。

親の関与度と役割の違い

小学校受験も幼稚園受験も、願書や面接はどちらも重視されます。ただし、評価されるポイントには違いがあります。小学校受験では、親の教育方針や子育ての姿勢が具体的に問われ、願書や面接を通して親の関与度やサポート体制そのものが見られます。一方、幼稚園受験では、日常生活における親子の関わり方や声かけ、しつけなど、自然な家庭での様子が重視されます。つまり、どちらも親の姿勢は重要ですが、その見られ方には違いがあるのです。

幼稚園受験は“はじめての受験”にぴったりな理由

では、なぜ幼稚園受験が初めてお子さまが行う受験に適しているのかを解説していきます。

まだ学力重視ではない=子どもにプレッシャーが少ない

幼稚園受験の大きな特徴は、まだ「学力」が直接問われない点にあります。小学校受験ではペーパー試験や口頭試問を通じて国語・算数的な基礎力が評価されますが、幼稚園受験では「正解・不正解」よりも、子どもがその場でどのように振る舞えるかが大切です。

たとえばブロック遊びや絵の課題であっても、正確にできるかどうかより「集中して取り組んでいるか」「工夫しようとする姿勢があるか」「お友達と一緒に遊べるか」といった観点が見られます。子どもにとっては普段の遊びの延長線上なので、過度なストレスを感じにくく、自然体で力を発揮できます。「テストに落ちたらどうしよう」と緊張する必要がなく、初めての受験体験としても無理が少ないのです。

日常の延長でできる“しつけ”や“生活習慣”が対策になる

幼稚園受験に向けた準備は、特別な教材や塾だけに頼るものではありません。むしろ家庭での生活習慣がそのまま評価につながります。

「おはよう」「ありがとう」と挨拶ができること、食事や着替えを自分で行うこと、遊んだらおもちゃを片付けられることなど、これらの習慣が身についているかどうかは、受験の現場でも自然に表れます。幼稚園側は、入園後に無理なく園生活を送れるかを見極めているため、普段の家庭生活こそが最大の準備になるのです。

また、読み聞かせやお絵描き、リズム遊びといった日々の活動も立派な対策です。本を通じて語彙が豊かになり、絵を描くことで表現力や観察力が育ちます。親にとっては「特別な受験対策」というより「毎日の関わりを少し意識して丁寧に行う」ことが合格への近道になります。

親子の関係性”が重視されるから、家庭の教育力が自然と高まる

幼稚園受験では、子どもの力だけでなく「親子の関わり方」も重視されます。面接で一緒に受け答えをする場面があるのはその典型です。子どもが安心して答えられるかどうかは、普段から親が寄り添っているかどうかで大きく差が出ます。

例えば、家庭で子どもの話をしっかり聞いてあげていると、面接でも子どもは自信を持って自分の意見を言いやすくなります。また、親が落ち着いて受け答えする姿は、子どもに安心感を与え、自然体の笑顔や行動につながります。園側は「入園後も家庭と協力して子どもを育てられるか」を見ているため、親の姿勢そのものが評価対象になるのです。

さらに、受験準備を通じて親子で一緒に取り組む時間が増えるのも大きなメリットです。絵本を読む、片づけを一緒にする、簡単な受け答えを練習する、そうした日々の積み重ねが教育の土台となり、家庭の教育力や親子の絆が強まっていきます。幼稚園受験は「親子で成長できる経験」でもあるのです。

実際どんな準備が必要?家庭でできる幼稚園受験対策

0〜3歳で意識したい“生活習慣”と“言葉かけ”

幼稚園受験では、特別な学習能力よりも「基本的な生活習慣」が重要視されます。0〜3歳のうちに意識したいのは、「あいさつをする」「相手の目を見て話す」「自分のことを自分でやる」といった日常のふるまいです。

例えば、朝起きたら「おはよう」、ごはんを食べ終えたら「ごちそうさま」を自然に言える習慣は、園での生活に直結します。さらに「靴をそろえる」「服を自分で着る」「遊んだおもちゃを片づける」といった行動も、先生やお友達と過ごす際に欠かせない力です。こうした小さな積み重ねが「自分でできる」という自信につながり、園生活への適応力をぐんと高めます。

また、親からの言葉かけも大切です。「ありがとう」「うれしいね」などの気持ちを言葉にして伝えると、子どもも感情を表現しやすくなります。面接の場で求められる「自分の思いを言葉で伝える力」は、こうした家庭での会話から自然に育っていきます。

家庭でできる簡単な知育遊び

受験準備というと「特別な教材や勉強」をイメージしがちですが、実際には身近な遊びが大きな役割を果たします。積み木やパズルは手先の器用さや集中力を育てるだけでなく、「どうしたら形が合うかな?」と考える力や空間認識力を養います。絵本の読み聞かせは語彙力を広げ、物語を楽しむことで想像力や共感力も伸びていきます。

また、お絵描きや工作などの表現活動は「自分の考えを形にする力」を育てるのに効果的です。試験の場でも「絵を描いてください」「簡単に作ってみましょう」といった課題が出されることがあるため、家庭で遊び感覚で取り組むことがそのまま練習になります。

大切なのは、親が「上手にできたかどうか」ではなく、「楽しく挑戦できたね」「工夫したね」と過程を認めてあげること。これが子どもの自信を育て、受験本番での落ち着いた行動につながります。

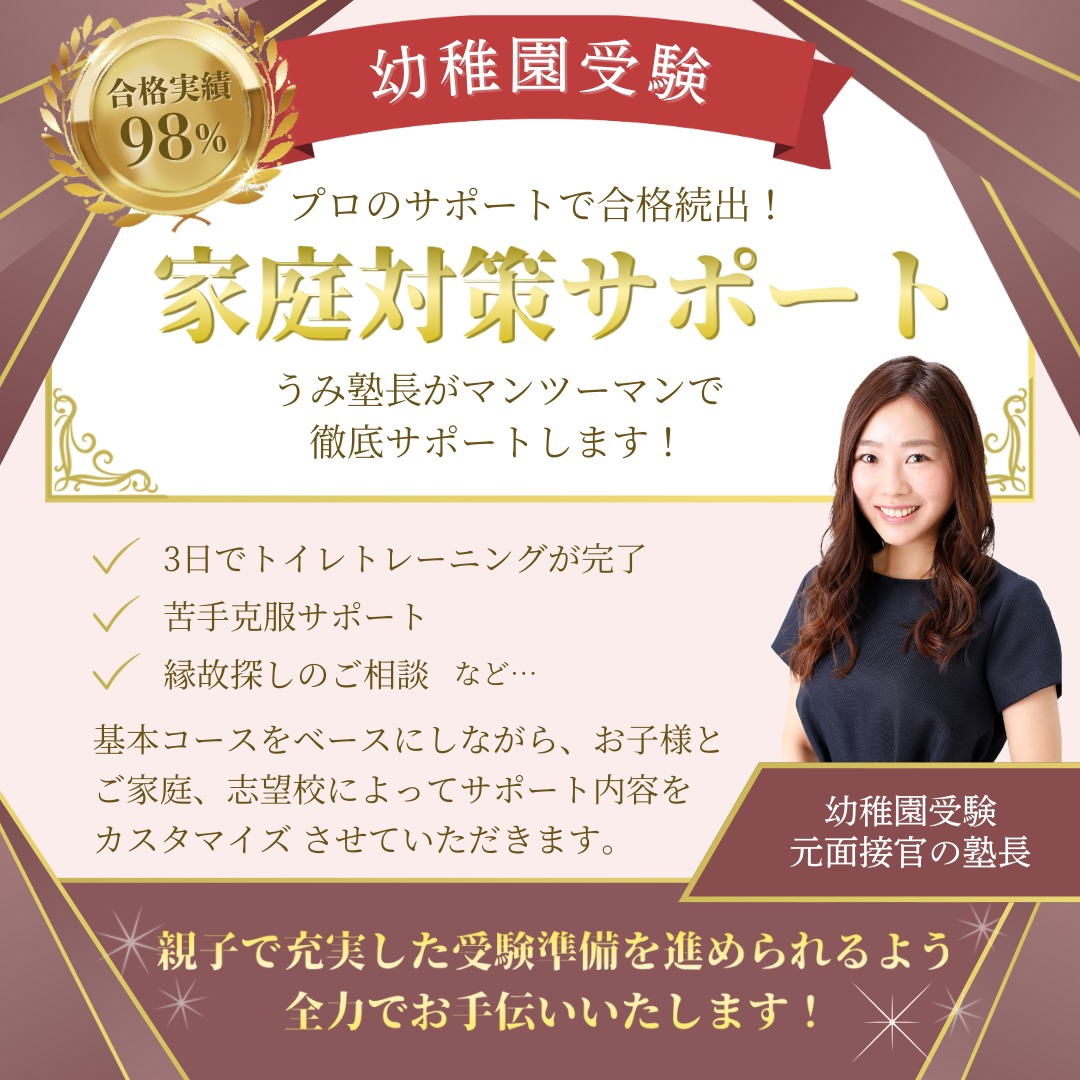

模擬面接・行動観察などはプロのサポートを活用するのも◎

とはいえ、いざ本番となると親も子どもも緊張してしまうものです。特に「親子面接」や「行動観察」では、普段通りに振る舞うことが難しくなるケースも少なくありません。そこで役立つのが、幼児教室や個別相談といったプロのサポートです。

模擬面接を通じて「どんな質問が多いのか」「どのように答えれば伝わりやすいのか」を事前に体験することで、子どもも保護者も落ち着いて本番に臨めます。また、行動観察の練習では「先生の指示を理解して行動できるか」「お友達と協力できるか」といった場面をシミュレーションでき、日常生活では気づきにくい課題を洗い出せます。

さらに、プロからのフィードバックは「子どもをどう伸ばしていけばよいか」を客観的に知る大きな機会です。親自身も「うちの子はこういう場面で力を発揮するんだ」と新たな発見ができ、安心感や自信につながります。こうした経験は受験対策としてだけでなく、入園後の集団生活をスムーズにする練習にもなります。

幼児教室を活用すればもっとスムーズ!成功のポイントは?

家庭での受験対策が難しいと感じた場合は、幼児教室を活用するのもおすすめです。

幼稚園受験を知り尽くしたプロによる指導で合格へと導くお手伝いをしてもらえます。

幼稚園受験に特化した教室を選ぶメリット

家庭だけで準備するのも可能ですが、やはり専門の幼児教室を活用することで受験対策は格段にスムーズになります。特に幼稚園受験に特化した教室では、各園ごとの出題傾向や面接スタイルに即した指導が受けられる点が大きな魅力です。

例えば、ある園では「お友達との協力性」が重視される一方、別の園では「親子面接の受け答え」が合否に直結することもあります。幼児教室ではこうした違いを熟知しているため、模擬面接や行動観察の練習を通じて、**「その園に合った振る舞い方」**を具体的に学ぶことができます。自宅だけでは気づけない課題をプロ目線でフィードバックしてもらえるのは、非常に大きな強みです。

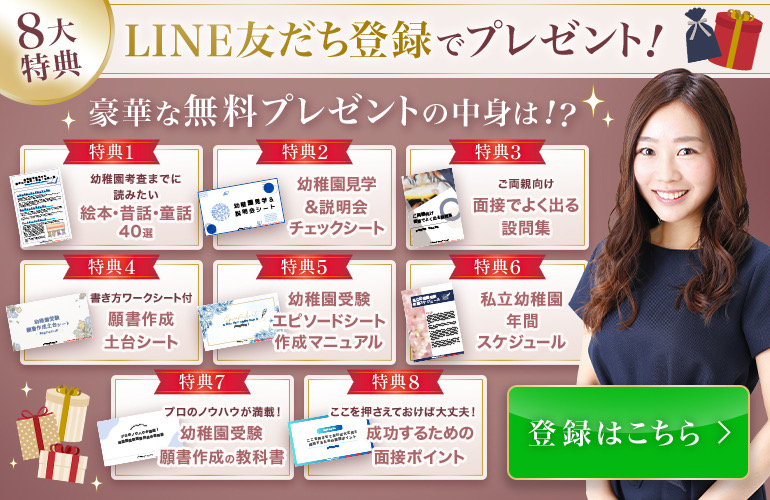

幼稚園受験特化のサポート例はこちら:幼稚園受験対策サポート

合格実績とサポート内容をチェックしよう

幼児教室を選ぶ際には「合格率」だけにとらわれず、どのようなサポート内容があるのか、子どもがのびのびと学べる環境かを確認することが大切です。

たとえば、願書添削や面接練習といった親向けのサポートが充実しているか、子どもの行動観察練習にしっかり取り組めるかなどは要チェックポイントです。また、「指導が厳しすぎて子どもが委縮してしまう」教室では本来の力を発揮できません。親子にとって安心できる雰囲気かどうか、先生との相性はどうか、といった点も結果を左右する要因になります。

願書や面接のサポートについてはこちら:願書添削・面接対策

まずは体験から始めてみよう

気になる教室が見つかったら、いきなり入会せず体験授業や模擬面接に参加してみるのがおすすめです。実際に授業の雰囲気を感じられるだけでなく、子どもが楽しんで取り組めるかどうかを確認できます。

子どもにとって「楽しい!」と感じられる場であれば、受験対策も自然に習慣化していきます。逆に、合わないと感じる教室を無理に続けてもストレスになるだけなので、体験を通して親子で納得感を持って選ぶことが重要です。

初めてでも安心!体験・相談の情報はこちら:個別相談サービス

まとめ:小学校受験よりも自然体ではじめやすい“幼稚園受験”という選択

幼稚園受験は小学校受験に比べ、子どもの個性や家庭での日常をそのまま評価してもらえる柔らかい受験スタイルです。知識や学力を詰め込む必要はなく、「あいさつができる」「お友達と仲良く遊べる」「自分のことを自分でやろうとする」といった、ごく自然な成長の姿が大切にされます。子ども本来の“らしさ”を尊重できるため、プレッシャーを過度にかけず、親子ともに穏やかな気持ちで取り組めるのが魅力です。

もちろん、どの園も求める水準や方針はありますから、一定の準備は必要です。しかしその準備は、特別な学習ではなく「家庭での生活習慣を整えること」や「親子で一緒に遊びや会話を楽しむこと」から始められます。さらに、必要に応じて幼児教室や専門的なサポートを取り入れれば、自信を持って本番に臨めるでしょう。

将来を見据えた教育の第一歩として、“幼稚園受験”を選ぶことは決して珍しいことではなくなっています。むしろ、親子で無理なく自然体で臨める受験として、近年注目が集まっているのです。

ぜひ、ご家庭の教育観やお子さまの成長に合わせて、「幼稚園受験」という選択肢を前向きに検討してみてください。小さな第一歩が、未来の大きな可能性につながるはずです。

-2.png)