2025年生まれのお子さまをお持ちのご家庭では、「幼稚園受験の準備はいつから始めればいいの?」「入園の時期は年少から?年中から?」といった疑問を抱く方が多いのではないでしょうか。幼稚園受験は園によって日程や内容が異なり、情報収集や対策のスタート時期を間違えると「出遅れた」と感じてしまうこともあります。

本記事では、

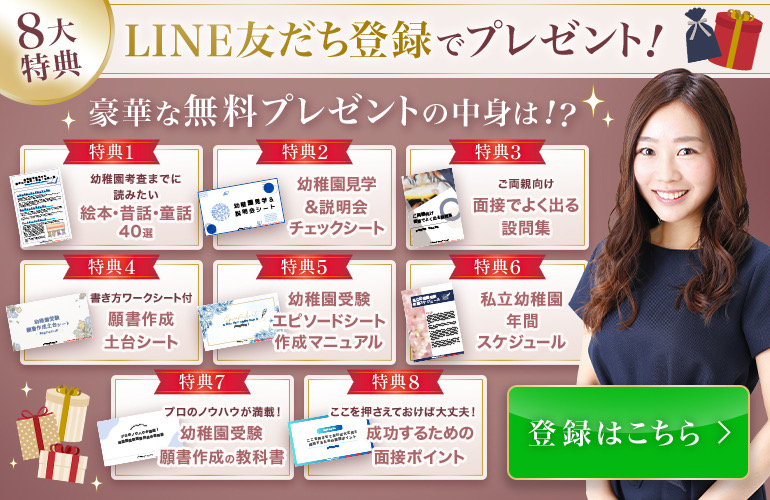

幼稚園受験の元面接官で幼稚園受験オーダーメイド願書作成や

幼稚園受験オーダーメイド回答集作成付き面接レッスンを行う筆者が

2025年生まれの子どもが幼稚園に入園する時期や受験の流れ、準備の始め方と具体的なステップをわかりやすく解説します。

願書や面接対策、家庭でできる生活習慣づくりのポイントまで網羅しているので、初めての方でも安心です。計画的に準備を進め、お子さまに合った園生活の第一歩を踏み出しましょう。

2025年生まれの子どもが幼稚園に入園する時期とは?

4月2日生まれがカギ!学年区切りの考え方

日本の学校教育制度では、「4月2日〜翌年4月1日」までに生まれた子どもが同じ学年に区分されます。つまり、2025年4月2日から2026年4月1日までに生まれた子どもたちは同じ学年に所属し、2028年4月に年少として一斉に入園することになります。

一方で、たった1日違いの2025年4月1日生まれの子は、ひとつ上の学年に含まれるため、2027年4月に年少として入園します。この「4月1日と4月2日」の境目は、幼稚園だけでなく小学校・中学校・高校まで続く基準であり、子どもの教育スケジュールを決定づける大切な区切りです。

保護者にとっては、この学年区切りを正しく理解しておくことが、受験準備のスタート地点になります。特に、同じ2025年生まれでも入園時期が1年ずれるケースがあるため、周囲の友人やママ友の子どもと比較して「うちの子はいつ受験なの?」と混乱しやすいポイントでもあります。

さらに、入園時期が異なると、準備を始めるタイミングも1年単位でずれることになります。例えば2025年4月2日生まれなら、2026年春から情報収集を始め、2027年秋に受験、2028年4月に入園という流れです。しかし2025年3月生まれの場合は、すべてが1年前倒しになるため、家庭のスケジュール管理も大きく変わってきます。

このように、まずは「自分の子どもがどの入園学年に当たるのか」を確認し、その上で逆算して準備スケジュールを立てることが、幼稚園受験成功の第一歩となります。

ミニコラム:なぜ入園や入学は「4月2日区切り」なの?

「どうして4月1日ではなく、4月2日からが新しい学年なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。

これは、学校教育法施行規則(第59条)に基づく決まりです。法律では「満6歳に達した日の翌日が属する学年の初めから就学する」と定められています。

例えば、4月1日生まれの子はその年の3月31日に満6歳となり、翌日の4月1日にはすでに学齢に達している扱いになります。つまり「前の学年」に属することになるのです。逆に4月2日生まれの子は、満6歳になるのが翌年の4月1日なので、「その年の4月から入学する学年」に含まれる、というわけです。

この仕組みのため、日本では4月2日〜翌年4月1日生まれの子どもたちが同じ学年となっています。ほんの1日の違いで学年が変わるのはやや不思議に感じますが、法的な区切りとして全国共通で運用されているルールなのです。

年少・年中・年長どのタイミングで入園させる?

幼稚園の入園形態は大きく分けて3つあり、それぞれにメリット・デメリットがあります。家庭の教育方針や地域の傾向に合わせて選ぶことが大切です。

〇3年保育(年少入園)

| 特徴 | 3歳の4月に入園し、年少・年中・年長の3年間を過ごす最も一般的なスタイル。

現在では首都圏や都市部の大半の家庭が選んでいるといわれます。 |

| メリット | ・早くから集団生活に慣れることができる

・生活習慣や協調性を育む時間が十分にある ・小学校受験を視野に入れる家庭では必須に近い選択肢 |

| 注意点 | 3歳はまだ甘えたい年齢でもあるため、子どもの性格によっては慣れるまで時間がかかることがあります。 |

〇2年保育(年中入園)

| 特徴 | 4歳の4月に入園し、年中・年長の2年間を過ごすスタイル。

昔は一般的でしたが、現在は3年保育が主流になっています。 |

| メリット | ・幼少期の家庭での時間を大切にできる

・経済的な負担を軽減できる(保育料が1年分少なくなる) ・子どもの発達に応じて「少し大きくなってから入園させたい」という家庭に向いている |

| 注意点 | ・年少から通う子と比べて、園生活の経験差が出やすい

・特に小学校受験を考える場合、対策のスタートが遅れる可能性がある |

〇1年保育(年長入園)

| 特徴 | 5歳の4月に入園し、1年間だけ幼稚園に通うスタイル。

全国的には少数派で、特定の園や地域でのみ選択可能です。 |

| メリット | ・長く家庭で育てたいという希望を叶えられる

・経済的な負担が最小限になる |

| 注意点 | ・園で過ごす時間が短いため、集団生活や行事への適応が遅れる可能性がある

・小学校に向けた準備を家庭でしっかり行う必要がある |

〇入園時期を選ぶポイント

| 地域制 | 都市部では3年保育が圧倒的に多く、2年保育を選ぶと選択肢が限られることも。 |

| 教育方針 | 早くから社会性を育みたいか、家庭教育を重視したいか。 |

| 家庭のライフスタイル | 共働きなら「3年保育+預かり保育」、専業家庭なら「2年保育」など、状況によっても選び方が変わります。 |

幼稚園受験の準備はいつから始める?

2025年生まれの子どもが年少入園を目指す場合、受験は2027年秋(子どもが2歳半〜3歳ごろ)に行われます。そのため、2026年春頃から園情報の収集や見学を始めるのが理想的です。

受験スケジュールの全体像(年間スケジュール)

幼稚園受験は園によって日程に差があるものの、全体の流れにはある程度の共通点があります。特に年少から入園する場合は、以下のようなスケジュールが一般的です。

〇願書配布

年少入園の前年(2026年)9月頃〜

→ 園によって配布日が異なります。人気園では配布開始と同時に取りに行く保護者も多く、情報収集の早さが大切です。

〇願書提出・面接

例年11月1日前後が多い

→ 願書提出と同日に面接を行う園もあれば、日程を分ける園もあります。提出書類に加え、親子面接・個別面接・行動観察などが実施されるのが一般的です。

〇合格発表・入園手続き

11月〜12月頃

→ 発表後すぐに入園手続きを求められるケースもあるため、納入金の準備や他園との併願状況の整理を事前にしておく必要があります。

つまり2025年生まれのお子さまの場合、2026年春〜秋に園選びや願書準備を進め、2027年11月に受験本番を迎える流れとなります。スケジュールを逆算して考えることが、余裕を持った受験準備のコツです。

早めの準備がカギ!いつから動き出すべきか

受験対策は直前に始めればよいわけではありません。むしろ「どの園を志望するか」を決めるための情報収集や、生活習慣を整える基盤づくりは1年以上前から始める必要があります。

2026年春〜夏

・園見学を複数校行い、教育方針や園生活の雰囲気を比較する

・プレ幼稚園や未就園児教室に参加し、子どもを集団生活に慣れさせる

・家庭ではあいさつ・着替え・トイレなど生活習慣の自立を意識

2026年秋〜冬

・志望園を絞り込み、願書の準備を開始

・志望理由を家庭で整理し、書き方の工夫を学ぶ

・必要に応じて受験対策教室や個別相談を利用し、親子面接や行動観察への基礎を作る

2027年春以降

・願書完成度を高めるための添削や練習を繰り返す

・面接練習を本格化し、親子で答え方・立ち居振る舞いを確認

・行動観察対策として、子ども同士の集団遊びや指示理解を日常生活で積極的に取り入れる

こうして段階的に準備を進めることで、受験直前に焦ることなく、本番を迎えられます。「早めの情報収集+家庭での習慣づくり」こそが合格への第一歩といえるでしょう。

2025年生まれの幼稚園受験でやるべきことリスト

2025年生まれのお子さまが幼稚園受験に挑む際にやっておくべきことの挙げていきます。

① 園選びと見学

幼稚園受験において最初のステップは「志望園を決めること」です。家庭の教育方針やライフスタイルに合う園を見つけるために、できるだけ早めに情報収集を始めましょう。

チェックポイント

・自宅や職場からの距離、通園のしやすさ

・教育方針(のびのび系/しっかり系/宗教色の有無など)

・保育時間や預かり保育の有無(共働き家庭には重要)

・小学校との連携(系列校があるかどうか)

見学の時期とコツ

年少入園を考える場合は、2年前(2026年)の春と秋に見学するのがおすすめです。

運動会や発表会など行事を見学すると、園児や先生の雰囲気が一層分かります。

1つの園に絞らず、複数の園を見比べることで「わが子に合う園」を見極めやすくなります。

② 願書の準備と提出対策

願書は幼稚園受験の“第一関門”ともいえる大切な書類です。志望理由や子どもの成長記録をどう表現するかで、面接前から印象が決まります。

記載に必要な情報

・家族構成

・子どもの性格や特徴、発達の様子

・家庭での教育方針

・志望理由

志望理由のコツ

「園の教育理念に共感しています」「家庭の子育て方針と一致しています」など、具体的な根拠を示すことが大切です。単に「近いから」「評判がいいから」では説得力に欠けます。

サポート活用

専門家による幼稚園願書添削サービスを利用すれば、採点官に伝わる表現や書き方のポイントを客観的にチェックしてもらえます。

③ 面接・行動観察対策

面接や行動観察は園によって形式が異なり、親子一緒・子どもだけ・集団形式など多彩です。事前に形式を確認し、それに合った準備をしておきましょう。

よくある形式

| 親子面接 | 家庭の教育方針や子どもとの関わり方を問われる |

| 個別面接 | 子どもに対して簡単な質問や受け答えを確認 |

| 集団観察 | 他の子と一緒に遊んだり、課題をこなしたりする様子を観察 |

家庭でできる練習

・あいさつや返事を習慣づける

・親子で会話の練習(「好きな遊びは?」「将来何になりたい?」など簡単な質問)

・椅子の座り方や話を聞く姿勢を整える

・集団遊びのマナーを身につける

サポート活用

幼稚園受験 面接レッスンを利用すれば、緊張せずに自然な受け答えができるよう、プロの指導を受けることができます。

④ 受験対策教室・個別相談の活用

家庭での準備だけでは限界があります。特に初めての幼稚園受験では、「何をどこまでやればいいのか分からない」という不安も多いはず。そこで受験対策教室や個別相談を活用すると安心です。

メリット

・プロの目線で、子どもの得意・不得意を把握できる

・志望園ごとの過去の傾向を踏まえた具体的な指導が受けられる

・保護者へのアドバイスもあり、家庭の関わり方を改善できる

おすすめサービス

・幼稚園受験対策サポート:総合的な受験準備を網羅

・個別相談サービス:家庭の事情に合わせた具体的なアドバイスが可能

家庭でできる幼稚園受験準備とは?

幼稚園受験において、子どもの知識量や学力よりも重視されるのが生活習慣や社会性、非認知能力です。面接や行動観察では「きちんとした生活が身についているか」「友達と協力できるか」「親子の関わり方が自然で温かいか」といった点を丁寧に見られます。そのため、家庭での毎日の過ごし方がそのまま受験の土台になると考えてよいでしょう。

日常生活の中で「非認知能力」を育てる

「非認知能力」とは、数や文字のように点数化できる知識ではなく、自分で考える力・感情をコントロールする力・他人と協調する力などを指します。これらは家庭での日々の習慣や遊びの中で自然に育まれます。

基本的な生活習慣の自立

・あいさつを元気にできる

・「自分で着替える」「靴をそろえる」「トイレを一人で済ませる」

・食事のマナー(「いただきます」「ごちそうさま」を言える)

→ こうした習慣は面接時や行動観察の場で直接評価されるポイントです。

遊びを通して育つ力

・絵本の読み聞かせ → 集中力や言葉の理解を深める

・ごっこ遊び → 想像力やコミュニケーション力を養う

・折り紙・粘土・ブロック → 手先の器用さや創造性を高める

→ 知育教材よりも「親子で一緒に楽しむ」ことが重要です。

社会性を身につける体験

・公園で友達と順番を守って遊ぶ

・兄弟でのおもちゃの貸し借りを経験する

・近所の人に「こんにちは」と挨拶する

→ 他者との関わりを通して、協調性・我慢・思いやりが自然と育ちます。

保護者も一緒に準備しよう

幼稚園受験は子どもだけでなく、保護者の姿勢や教育方針も問われます。園は「家庭でどう育てられているか」を重視するため、親自身も準備を進めることが大切です。

〇家庭の教育方針を整理する

・どんな大人に育ってほしいか

・子育てで大切にしている価値観(思いやり・自立・礼儀など)

・幼稚園に何を求めるのか(集団生活への慣れ/受験準備/のびのび育てたい など)

→ これらを夫婦で共有しておくと、面接で一貫した答えができます。

〇園の特色に合わせた家庭教育を意識する

例えば「礼儀を重んじる園」であれば家庭でも挨拶を徹底、「創造性を重視する園」であれば自由な遊びの時間を大切にする、など園の教育理念と家庭の子育て方針を一致させることが重要です。

〇親の態度や話し方も評価対象

面接では、子ども以上に保護者の言葉遣いや姿勢がチェックされることもあります。普段から子どもに対して落ち着いて接し、言葉をかける習慣を意識しましょう。

よくある質問(Q&A)

Q1:2023年生まれは何歳で受験?

→ 2025年生まれのお子さまが年少から入園する場合、受験は2027年の秋に行われ、2028年4月から入園するのが基本です。

例えば2025年4月2日生まれのお子さまは、2027年の秋に2歳半〜3歳で受験し、翌年4月に年少クラスでスタートします。一方、2025年3月生まれのお子さまは、1年早い2026年秋に受験し、2027年4月に入園となります。

このように「誕生日がどこに当たるか」で受験や入園のタイミングが1年単位で異なるため、まずは学年区切りを確認することが大切です。

Q2:2年保育と3年保育、どちらを選べばいい?

→ 一般的には3年保育(年少入園)が主流ですが、どちらを選ぶかは家庭や子どもの状況によって異なります。

3年保育のメリット

・早くから集団生活に慣れることができる

・お友達と一緒に育つ時間が長い

・小学校受験を視野に入れる家庭では必須に近い選択

2年保育のメリット

・幼少期を家庭でじっくり過ごせる

・経済的負担を軽減できる(保育料が1年分少ない)

・子どもの発達に合わせて「少し大きくなってから入園」できる

地域によって主流が異なり、都市部では3年保育がほとんど、地方では2年保育も選ばれるなどの差があります。どちらが良いかではなく、子どもの性格・家庭の教育方針・地域の環境に合わせて選ぶことが重要です。

Q3:共働きでも幼稚園受験は可能?

→ もちろん可能です。共働き家庭が増えている今、幼稚園でも延長保育や預かり保育を設けているところが多くなっています。

園選びのポイント

・延長保育の有無や時間帯(18時まで/19時までなど)

・長期休暇中の預かり保育があるかどうか

・給食やお弁当の対応(共働き家庭には重要)

また、共働きだからといって不利になることは基本的にありません。むしろ面接では「限られた時間の中でも家庭でどのように子育てを大切にしているか」が問われます。子どもとの関わり方を具体的に語れるようにしておくことが大切です。

まとめ:2025年生まれの幼稚園受験は計画的にスタートを

2025年生まれのお子さまが年少から入園する場合、入園は2028年4月が基本となります。そのため受験本番は2027年秋に訪れ、準備を始める理想のタイミングは2026年春頃です。早めに園見学を重ね、家庭の教育方針に合った志望園を見極めながら、願書の準備や日常生活の習慣づくりを進めていくことで、本番を安心して迎えられるでしょう。

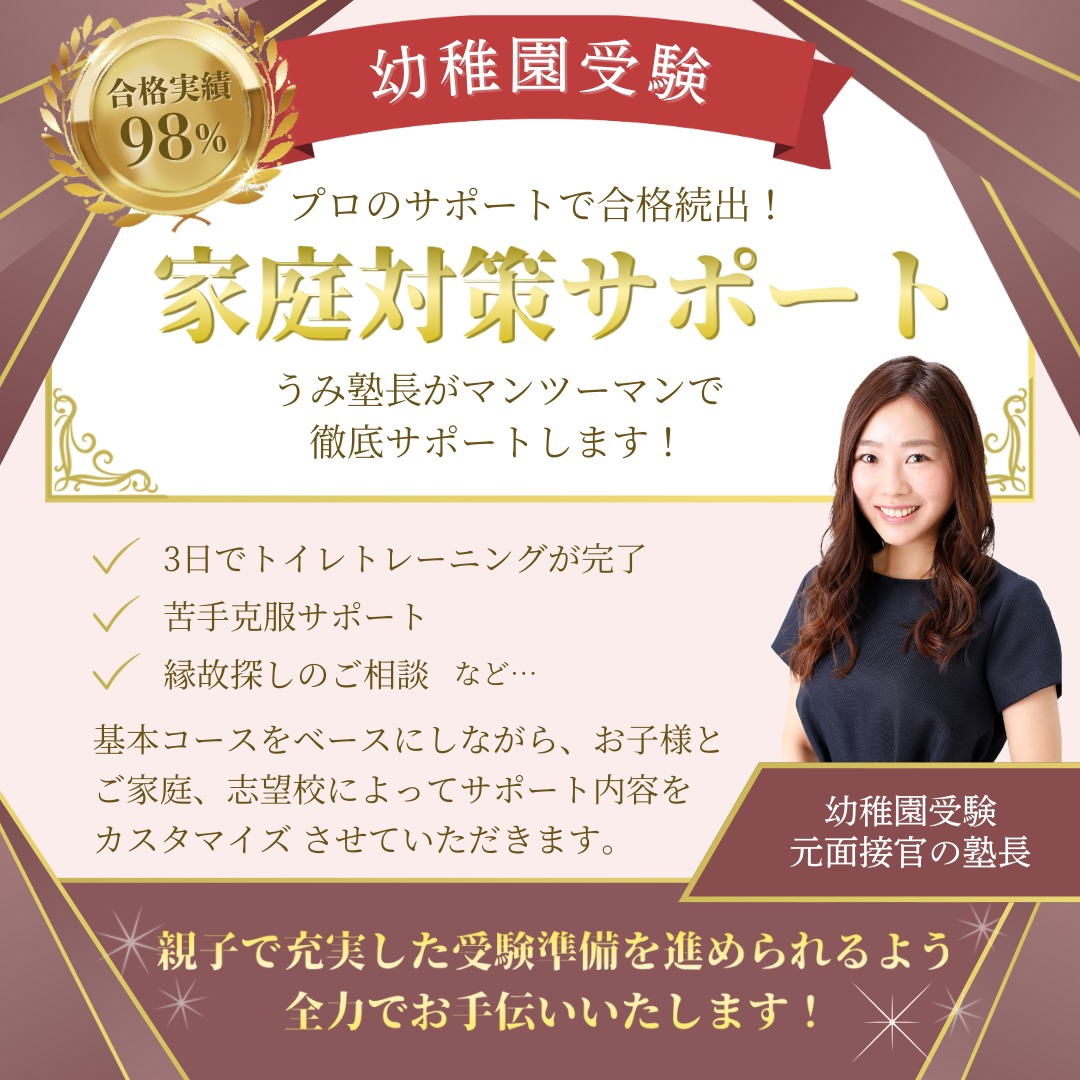

また、幼稚園受験は家庭だけで完璧に備えるのは難しいものです。そんな時は、専門家のサポートを取り入れることで大きな安心につながります。こちらでも、願書作成のサポート・面接レッスン・対策サポートなどの対策のご相談を承っております。ご不安なことがありましたら、お気軽にご相談くださいね!

-2.png)