「まだ小さいのに幼稚園受験でテストがあるの?」と驚く保護者は少なくありません。小学校受験と違い、幼稚園受験では学力試験のようなペーパーテストは基本的に行われません。しかし、面接・行動観察・運動リズムといった形で、子どもの発達や家庭の教育方針を確認する試験が実施されます。

本記事では、幼稚園受験のテスト内容や合格のポイント、そして親子でできる準備方法をわかりやすく解説します。

1.幼稚園受験のテストを知るなら知っておくこと

まずは、幼稚園受験の流れを見ていきましょう。

幼稚園受験の流れ

幼稚園受験は一般的に、

「願書提出 → 面接・テスト → 合格発表」

という流れで進みます。

まずは園指定の願書を提出し、その内容を基に面接やテストが行われます。願書には「家庭の教育方針」「子どもの性格や生活習慣」「志望理由」などが記載され、後の面接で確認されるため、願書と面接の一貫性が非常に重要です。

また、多くの園ではプレ幼稚園や説明会への参加が推奨あるいは必須とされています。こうした場は、園側が家庭を知るためだけでなく、保護者が園の教育方針を理解する機会でもあります。準備不足でいきなり本番に臨むのではなく、園との関わりを持ちながら受験に進むことが一般的です。

小学校受験との違い

幼稚園受験は小学校受験とは性質が大きく異なります。

小学校受験は、ペーパーテストや口頭試問を通じて学力・思考力・知識の定着度を確認するのが中心です。一方で、幼稚園受験においては、まだ幼い子どもに学力を求めるのではなく、日常生活で身についている基本的な習慣や集団生活への適応力が重視されます。

例えば:

・「挨拶ができるか」

・「おもちゃを片付けられるか」

・「友だちと協力して遊べるか」

・「先生の指示を理解して行動できるか」

といった、園生活を送るための基礎力が評価の軸になります。

つまり、幼稚園受験は「知識を問う試験」ではなく、「家庭での教育が日常生活に根付いているか」を見られる試験だと言えます。

テストが必要な理由

「まだ3〜4歳なのに、どうしてテストが必要なの?」と思う方も多いでしょう。

幼稚園は子どもが初めて家庭の外で長時間を過ごす場であり、園側にとっては子どもと家庭の両方が園に合うかどうかを事前に確認する必要があります。

テストを通して確認されるのは、以下のようなポイントです。

・子どもの発達状況(言語・運動・社会性)

・園と家庭の教育方針の一致(親が園の方針を理解しているか)

・集団生活への適応力(協調性や基本的なマナー)

さらに、合否に大きな影響を与えるのは保護者の姿勢や考え方です。親が教育に無関心であったり、園の方針と大きくずれている場合、子どもが順応できたとしても入園後にトラブルが生じる可能性があります。園はこうしたリスクを避けるため、家庭全体を含めたテストを実施するのです。

つまり、幼稚園受験におけるテストとは、「子どもの能力を点数化するためのもの」ではなく、「園と家庭の相性を見極めるための面談の延長線」にあると理解しておくと良いでしょう。

2.幼稚園受験のテスト内容

幼稚園受験(幼稚園受験の試験・テスト)は、多くの園で

A親子面接(または保護者面接

B行動観察

C運動・リズムテスト

D生活面などの確認

で構成されます。

評価軸はおおむね共通で、

①指示理解・コミュニケーション

②基本的生活習慣

③集団適応(社会性

④情緒の安定と切り替え

⑤保護者の受験姿勢と園方針との相性。

以下、項目別に詳細を解説します。

A. 面接(親子面接/保護者面接)

形式と流れ

| 形式 | 親子同席/保護者のみ/個別・グループなど園により異なる(所要5〜15分程度が一般的) |

| 流れ | 入室→挨拶・着席→質疑→退室。入退室の所作や着席・立ち座りの声かけも評価対象です。 |

| 服装 | 清潔感重視(過度な華美は避ける)。親子で落ち着いた色味で統一感を。 |

よくある質問例(親)

・ご家庭の教育方針(例:「生活の自立と人への思いやり」など“行動に落ちる方針”で)

・志望理由(園の教育理念のどの点に共感し、家庭の方針とどこが一致しているか)

・子どもの性格・生活習慣(得意/苦手、克服のために家庭で行っている取り組み)

・通園体制(送り迎えの担当、欠席時の連絡、健康面の配慮)

・最近の成長エピソード(事実→取り組み→変化の順で端的に)

子どもへの質問例

・お名前・年齢、今日の朝ごはん、好きな遊び/絵本

・色や形の名前、簡単な指示(「それを先生に渡してね」など)

・「ありがとう」「お願いします」などの基本語が自然に出るか

評価されるポイント

・願書と面接の一貫性、具体性(抽象スローガンより日常の具体)

・親が子の言葉を奪わない(必要時のみ短く支援)

・園の方針理解と、現実的な通園・協力体制の説明

NG例

・他園比較での否定、過剰な成果主義、子どもへの先回り発言

・願書と矛盾する主張(例:家庭での取り組みが“その場限り”に見える)

家庭での練習

・1分自己紹介(親:方針/志望理由、子:名前・年齢・好きなもの)

・Q→Aのキャッチボール練習(5W1Hで短く答える)

・入退室の所作リハーサル(ノック→返事→入室→挨拶→着席→退室)

B. 行動観察(集団でのふるまい)

典型課題

・自由遊び(積み木・絵本・ごっこ遊び):友だちとの関わり、貸し借り、片付け

・課題遊び(共同制作/色分け/並べ替え):役割理解、順番・ルールの遵守

・指示行動(二段階指示「赤いブロックを2つ持って、先生のところへ」など)

・発表(作ったものを一言で説明)

評価されるポイント

・指示理解と待つ力(先生の話→実行→終了合図で切り替え)

・協調性(譲る・相談する・助けを求める)

・感情調整(思い通りにならないときの対処:深呼吸/先生に伝える)

・始末(「始めます」「終わりです」「片付け」まで完了)

見られがちなつまずきと対処

・マイワールド化:「3つやったら次に行こうね」と約束練習

・トラブル時:「やめて」「順番こしよう」の言い換えスクリプト

・集団の中で静止できない:30秒静止→指示→実行のミニドリル

家庭での練習

・二段階指示ゲーム(「青いクレヨンを取り、紙に丸を1つ」)

・役割交代(親が子役・先生役を交互に)

・タイマー片付け(ベルが鳴ったら片付け→整頓→次行動)

C.幼稚園受験の運動・リズムテスト(粗大運動・模倣・拍節)

典型課題

| 基本動作 | 走る/止まる、ジャンプ、ケンケン、平均台風のライン歩き、ボール転がし |

| リズム・模倣 | 手遊び、リトミック(ピアノに合わせて止まる・歩く・スキップ)、先生のポーズを真似る |

| 微細運動

(園により) |

豆つかみ、ひも通し、ちぎる・貼る など |

評価されるポイント

・正確さより安全・意欲・指示遵守・列の維持

・左右理解(右手でタッチ、左足でケンケン など)

・切り替え(音の合図で動→静へ)

服装・持ち物

動きやすい服、甲が固定される上履き(脱げやすい靴は×)、汗拭きタオル・水分

家庭での練習

・信号ゲーム(赤=止まる、黄=小さく歩く、青=ジャンプ)

・ビートまねっこ(親が手拍子→同じリズムで返す/3拍子→4拍子)

・ライン歩き(マスキングテープで直線→落ちないように歩く)

D.幼稚園受験その他のテストでの確認事項(生活習慣・認知・言語)

生活習慣チェック(合格の土台)

・あいさつ/返事/「ありがとう」「お願いします」が自然に出る

・身支度(靴の脱ぎ履き、上着の着脱、ハンカチ・ティッシュの扱い)

・衛生(手洗いの手順、鼻をかむ、咳エチケット)

・食事マナー(椅子に座る、いただきます・ごちそうさま)

・トイレ(行きたさの申告、失敗時の伝え方)

・片付け(元の場所に戻す/終わりの合図で切り替え)

認知・言語の確認

・色・形(赤青黄緑/丸三角四角の識別)

・数量感覚(「3つ持ってきて」程度)

・自己紹介(名前・年齢・家族構成)

・出来事描写(「今朝〜した」「公園で〜遊んだ」)を主語+述語で短く

当日の持ち物・名札

・園指定の持ち物(連絡票、上履き、スリッパなど)を前夜に一式セット

・名札は安全位置に。荷物は子どもが自分で持てる量に調整

保護者側の同時確認

・通園・感染症時の対応、食物アレルギー、既往症、緊急連絡体制

・園行事・送り迎えの協力体制(祖父母・シッターの活用可否など)

・NG行動:過度な“先回り介助”、子どもの失敗をその場で叱責、他児との比較

園が見る5つの視点

| 理解・実行 | 話を最後まで聞き、必要な分だけ質問し、行動できる |

| 基本習慣 | あいさつ・返事・片付け・身支度が自立方向にある |

| 社会性 | 順番・貸し借り・困り時の言語化(叩かない・奪わない) |

| 情緒安定 | 緊張や不満があっても深呼吸→切り替えの工夫ができる |

| 保護者姿勢 | 園方針の理解、現実的な協力体制、子ども主体の関わり |

よくあるつまずきとリカバリー方法

| 親から離れられない | 「最初の1分だけ抱っこ→先生に“お願いします”→合図でタッチしてバイバイ」 |

| 途中で泣く/固まる | 「深呼吸3回→先生のまね1つだけやってみよう」 |

| ケンカの芽 | 「順番こ/いっしょにやろう/終わったら貸すね」を事前暗唱 |

| 失敗への過敏 | 家庭で失敗OK文化(“やってみよう”を褒める) |

面接Q&Aひな型(親向け・要点だけ)

| 教育方針 | 「生活の自立と他者への思いやりを最優先にしています。朝の支度は自分で、困ったら“助けて”と言葉で伝える練習をしています。」 |

| 志望理由 | 「先生方が“生活の基礎を大切にする”方針に共感しました。家庭でも同様に基本習慣に取り組んでおり、一貫した環境が子どもに合うと考えています。」 |

| 課題と対応 | 「気持ちの切り替えに時間がかかりますが、タイマーと深呼吸で区切る練習を重ね、片付けまで自分で完了できる日が増えました。」 |

3.幼稚園受験のテストで見られているポイント

幼稚園受験のテストは「正解・不正解」を競うものではなく、子どもが日常生活をどの程度スムーズに送れるか、そして家庭が園と一緒に教育を進めていけるかを確認する場です。園側は次のような観点から総合的に判断しています。

〇子どもの発達状況

言語能力

・名前・年齢・家族構成を言えるか

・先生や友だちの言葉を理解し、短い受け答えができるか

・「ありがとう」「お願いします」など基本的な言葉が自然に出るか

言葉は単なる知識量ではなく、コミュニケーションの道具として使えるかが重要です。

運動能力

・走る、跳ぶ、止まるといった基本動作ができるか

・簡単なリズム遊びや模倣ができるか

・体をバランスよく使えるか

ここでは「運動神経の良さ」ではなく、指示を理解して行動に移せるか、危険なく体を動かせるかがチェックされます。

社会性

・友だちと遊ぶときに順番を守れるか

・おもちゃを貸し借りできるか

・トラブルが起きたときに言葉で伝えられるか

園生活は集団の中で過ごすため、人との関わり方が大きな評価基準になります。

〇親の受験姿勢

幼稚園受験では「親8:子ども2」と言われるほど、保護者の態度や考え方が重視されます。

・家庭の教育方針が明確か

・園の理念や教育方針を理解し、それに共感しているか

・志望理由が現実的で、家庭の生活リズムや通園体制と合っているか

園は、子どもだけでなく「家庭ごと」受け入れることになります。そのため、親が園に対して協力的かどうかが合否に直結することも少なくありません。

〇園生活への適応力

園に入ってから困らないように、基本的な生活習慣や健康面も確認されます。

・あいさつや返事ができるか

・靴の脱ぎ履きや衣服の着脱がある程度自立しているか

・手洗いやお片付けが習慣化しているか

・長時間の集団行動に無理なく参加できる体力があるか

また、アレルギーや持病への対応、送り迎えの体制など、親が園と連携して子どもをサポートできるかも含めてチェックされています。

〇総合的に判断される「安心感」

幼稚園側が最も重視しているのは、安心して預けられる子どもと家庭かどうかです。

・子どもが集団生活に適応できる見込みがあるか

・親が園の方針に協力し、無理なく支えられるか

・家庭と園が同じ方向を向いて子どもを育てていけるか

単に「頭が良い」「運動が得意」という部分的な要素ではなく、子どもと親、両方のバランスと一貫性が合格の鍵となります。

4.幼稚園受験のテストに向けた準備方法

幼稚園受験では「特別な才能」よりも、日常生活の基礎力や家庭の雰囲気が重視されます。合格に向けては、子ども自身の準備と保護者の準備を並行して進めることが大切です。

〇子ども向けの準備

- 基本的な生活習慣を整える

| 挨拶 | 「おはようございます」「ありがとう」「さようなら」など、自然に言えること。 |

| お片付け | 遊んだら元の場所に戻す、終わりの合図で切り替える習慣。 |

| 着替え・靴の脱ぎ履き | すべて完璧でなくても、「自分でやろうとする姿勢」が大切。 |

| 衛生習慣 | 手洗い・うがい・ティッシュで鼻をかむなど。 |

園生活は集団の中でルールを守ることが基本になるため、こうした習慣を日常の中で繰り返し練習しておくことが重要です。

- 言葉の力を養う

・親子で毎日会話をする

・絵本を読み聞かせた後に「どんなお話だった?」と感想を引き出す

・体験したことを「誰と・どこで・何をした」の形で言葉にまとめる練習

→ 面接や行動観察では、自分の気持ちを短い言葉で表現できる力が評価されます。

- 集団行動に慣れる

・プレ幼稚園や地域の子育て広場に参加

・習い事(体操・リトミック・絵画など)で先生の指示を聞く練習

・お友だちと遊ぶ機会を増やす

→ 協調性や社会性は短期間で身につくものではないため、小さな集団経験の積み重ねが大切です。

- 感情のコントロール

・思い通りにならないときに泣き続けるのではなく、「順番こしよう」「貸してね」と言葉にできる練習

・気持ちを切り替える工夫(深呼吸・先生に伝える)ができるように促す

園は「完璧な子」よりも「困ったときにどう対処できるか」を重視します。

〇親の準備

- 教育方針の整理

・「どんな子に育ってほしいか」を具体的に言葉にする(例:自分のことは自分ででき、人に優しくできる子)

・家庭の取り組みを事例で示す(例:朝は自分で洋服を選ばせる、困ったときは“助けて”と伝える練習をしている)

・志望園の教育理念と家庭の方針がどう一致しているかを確認

→ 面接での説得力は、こうした日常の具体的なエピソードに裏付けられます。

- 願書との一貫性

・願書に書いた内容と面接での発言を揃える

・言葉だけでなく「態度」や「話し方」も含めて一貫性を意識する

・書類の提出期限や形式を守ることも、誠実さを示す大切な要素

- 当日の服装・立ち居振る舞い

・服装は「清潔感・落ち着き」を第一に。スーツやジャケットスタイルが基本。

・試験会場での待ち時間も見られていると心得て、スマホを見続けたり子どもを強く叱ったりしない。

・入退室の所作や挨拶は夫婦で揃えておく。

- 緊張感のコントロール

・模擬面接を体験して雰囲気に慣れておく

・夫婦で質問を出し合い、短時間で答える練習をする

・「完璧に答えよう」と思うのではなく、「家庭のありのままを誠実に伝える」ことを意識する

→ 親が落ち着いていると、子どもも安心して普段の力を出しやすくなります。

つまり…

子どもの準備では生活習慣・言葉・集団行動・感情コントロールを日常に取り入れること、親の準備では教育方針の整理・願書と面接の一貫性・立ち居振る舞いを整えることがポイントです。

家庭全体が一体となって準備することで、園に「安心して任せられる」と感じてもらえるようになります。

5.幼稚園受験のテストでよくある誤解と注意点

幼稚園受験では、保護者が「これをやれば合格できる」と思い込みすぎてしまったり、緊張から子どもに負担を与えてしまうケースが少なくありません。ここでは特に多い誤解と注意点を整理します。

「頭が良ければ合格できる」という誤解

幼稚園受験は学力試験ではありません。アルファベットや九九ができても、評価に直結しません。

園が見ているのは、年齢に応じた発達段階にあるかどうかや生活習慣が身についているかどうかです。。

▶例:

・「難しい漢字を読める」よりも、「自分の名前を言える」ことが大切。

・「暗算ができる」よりも、「友だちに“どうぞ”と言える」方が評価されます。

「特別な才能が必要」という誤解

ピアノが弾ける、英語が話せるといった特別な力は、加点対象にはなりません。園が求めているのは協調性・基本的習慣・親子の関わりです。

▶ポイントは「日常の基礎力」。

・朝の挨拶ができる

・食事の前後に「いただきます」「ごちそうさま」を言える

・遊び終わったら片付ける

これらが自然にできる子どもこそ「園生活に適応しやすい」と判断されます。

親の緊張が子どもに伝わる

保護者が過度に構えすぎると、その雰囲気が子どもに伝わり、普段できていることが本番で出せなくなります。

・面接で親が答えに詰まって焦ってしまう

・行動観察で「ちゃんとやって!」と小声で指示してしまう

こうした行為は園側に「家庭に余裕がない」と映ることもあります。

▶対策

・模擬面接を経験して雰囲気に慣れる

・「完璧でなくていい、ありのままで十分」という意識を持つ

・子どもがミスしても「大丈夫だよ」と受け止める余裕を示す

「短期間の詰め込みで何とかなる」という誤解

直前にマナー教室やドリルを詰め込んでも、子どもの自然な行動には表れにくいものです。園は「普段の生活の延長線」を見ています。

▶対策

・半年〜1年前から少しずつ習慣を整える

・「毎日5分の挨拶練習」など、無理なく継続できることを取り入れる

「家庭の雰囲気は見られていない」という誤解

園が見るのは子どもだけではありません。面接や説明会での保護者の態度から、家庭の教育姿勢や雰囲気を読み取っています。

・親同士の会話がぎくしゃくしている

・子どもへの声かけが命令口調ばかり

・他の受験生や保護者に対して横柄な態度をとる

こうした点は、直接テストに出ないものの、園の判断に影響します。

幼稚園受験において大切なのは、子どもの特別な能力ではなく、家庭全体の自然な生活力と落ち着いた雰囲気です。親が過度に緊張せず、普段の姿をそのまま出せる環境を整えることこそ、合格への近道になります。

6.幼稚園受験テスト効率的な対策方法

幼稚園受験は「生活習慣・社会性・親子の姿勢」が評価されるため、一見すると家庭の努力だけで十分に思えるかもしれません。しかし実際には、本番独特の緊張感や園ごとの出題傾向の違いに戸惑うご家庭も多く、独学だけでは不安になりがちです。効率よく準備を進めるには、以下の方法を組み合わせるのが有効です。

〇模擬面接・行動観察練習で「本番慣れ」

面接では「親子で同席」や「保護者のみ」など園によって形式が異なり、普段の会話とは違った緊張感が伴います。模擬面接を経験しておくことで、入退室の所作・質問への答え方・親子の受け答えのテンポを事前に整えることができます。

行動観察の練習では、集団の中で「順番を待つ」「先生の指示を聞く」といったシーンを体験でき、場慣れと切り替えの練習につながります。

▶メリット

・本番当日の「想定外の緊張」を減らせる

・子どもが“テストの雰囲気”を知っておくことで安心感を持てる

・親も「こう振る舞えば良い」という指針を得られる

〇専門家からの個別相談・アドバイス

受験準備は「何をどこまでやれば十分か」が分かりづらいものです。専門家に相談することで、家庭ごとの状況に合った対策を取ることができます。

▶例

・願書の添削 → 「教育方針」と「志望理由」の表現を整理してもらえる

・面接練習 → 想定質問への答えを一緒にブラッシュアップできる

・行動観察指導 → 子どもの課題(順番待ちが苦手、片付けに時間がかかるなど)を客観的に指摘してもらえる

▶メリット

・家庭では気づきにくい“弱点”を早期に修正できる

・園の方針や過去の傾向を踏まえたアドバイスを受けられる

・準備の「やりすぎ」「やり足りない」を防ぎ、効率的に進められる

〇受験経験者からのフィードバック・サポート

すでに幼稚園受験を経験した保護者の声は非常に参考になります。実際に試験を受けたからこそ分かる「当日の流れ」「子どもの様子」「想定外の出来事」などを共有してもらえるため、リアルな準備のヒントが得られます。

▶具体的には

・「待ち時間が長くて子どもが退屈しやすい」→小さなおもちゃや絵本を持参すると安心

・「先生が優しく声をかけてくれたので、子どもがすぐに馴染めた」→本番は緊張しすぎず自然体が大事

・「親の服装や態度もよく見られていた」→保護者の立ち居振る舞いを軽視しない

▶メリット

・成功体験や失敗談から学ぶことで、準備の優先順位が見えやすくなる

・「うちも同じように悩んでいた」という声が精神的な支えになる

・園ごとの特徴(面接重視・行動観察重視など)を知る手がかりになる

効率的に対策を進めるには、独学にこだわらず、模擬体験や専門家・経験者の知恵を取り入れることが重要です。

| 模擬面接や行動観察練習 → 本番慣れ

専門家のアドバイス → 課題発見と修正 経験者の声 → 実践的なヒントと安心感 |

これらを組み合わせることで、親子ともに安心して当日を迎えられ、普段の力を最大限に発揮できるようになります。

まとめ

幼稚園受験のテストは「面接・行動観察・運動リズム」などを通して、子どもの発達や家庭の教育姿勢が見られます。合否に大きく影響するのは、親子の自然なコミュニケーションと、家庭の方針が園とマッチしているかどうかです。

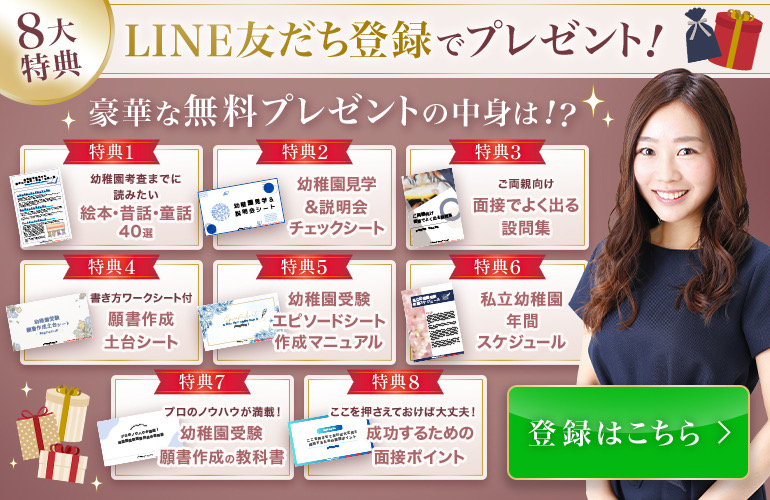

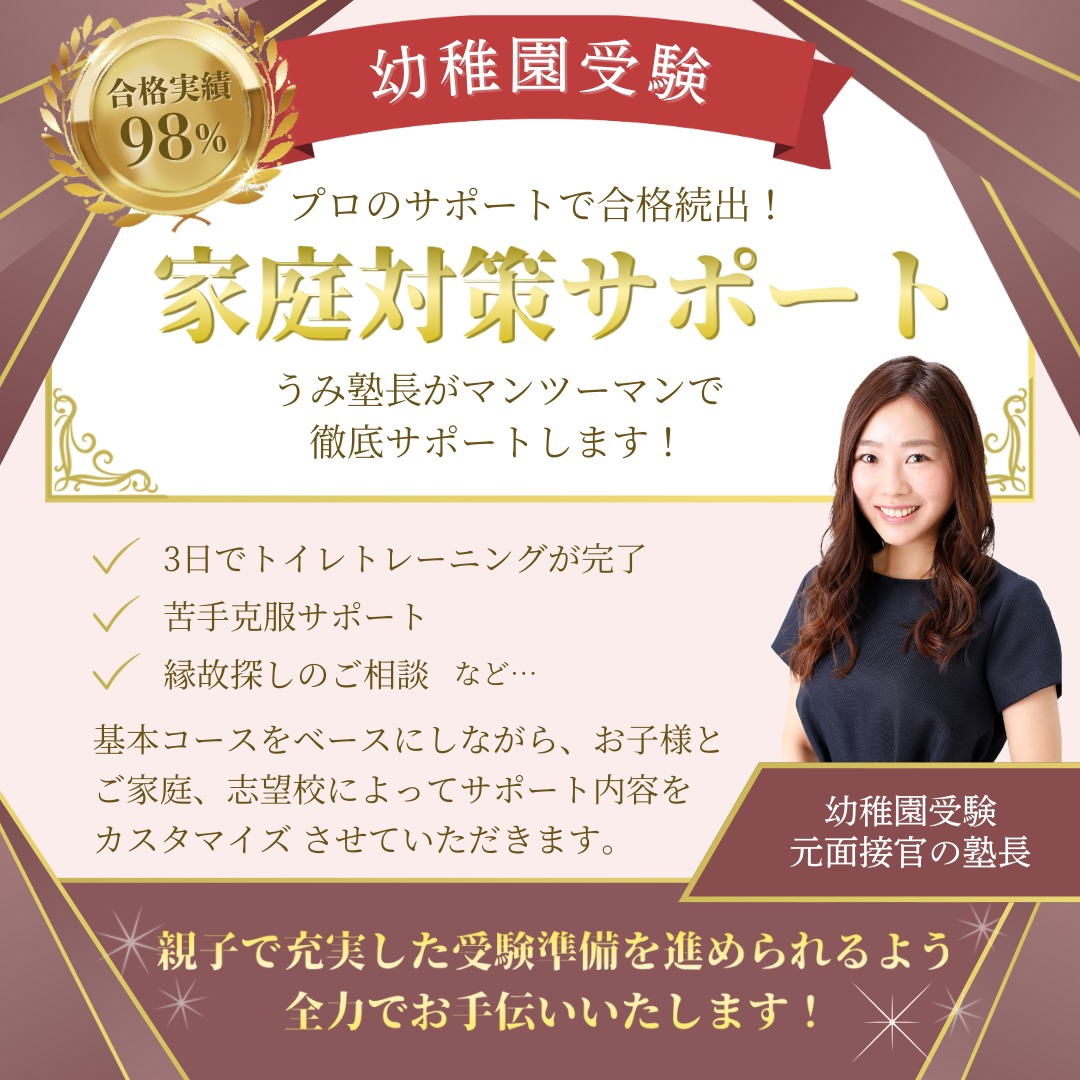

効率よく準備を進めるためには、専門サポートを活用するのが安心です。ウカルコのサービスを利用すれば、親子で自信を持って受験に挑むことができます。

ウカルコでは、幼稚園受験に向けた願書作成のサポート・面接レッスン・対策サポートを、行っております。また、幼稚園受験個別相談も行っているのでお気軽にご相談ください。

-2.png)