幼稚園受験というと、多くのご家庭では「大きな山場」として捉えられがちです。面接や考査、願書の準備に力を注ぎ、合格通知を受け取った瞬間に「ようやく終わった」と肩の荷を下ろす方も多いでしょう。

ただ、幼稚園受験は教育の終点ではありません。むしろ、園生活が始まってからの関わり方が、お子様の安定や伸び、そして将来の進路に直結します。近年は小学校受験や中学受験を見据えて、早い段階で家庭の方針を固めるご家庭も増えています。

では、幼稚園受験の「その後」には、どんな現実が待っているのでしょうか。今日は、よくある場面を整理しつつ、今からできる準備もあわせてお伝えします。

1.幼稚園受験で複数合格したときの決め方

首都圏を中心に、併願で複数合格をいただくご家庭も少なくありません。そのときの選択は、入園先を決めるだけでなく、その後の生活リズムや教育方針を決める分岐点になります。迷ったときほど「判断の軸」を先に決めることが大切です。

〇教育方針を基準に選ぶ

園ごとに教育方針は大きく異なります。自発性や集中を大切にする園もあれば、英語や表現に力を入れる園、自由保育を重視する園もあります。

大切なのは「ご家庭の価値観と合うかどうか」です。小学校受験を見据えて礼儀や基礎力を育てたいのか、のびのびした環境で個性を伸ばしたいのか。さらに、お子様の性格との相性も見逃せません。

体験談

第一志望と第二志望、どちらも合格でしたが、方針が正反対でした。最終的には「お子様が毎日笑顔で通えるのはどちらか」で決めました。結果として、園生活が落ち着き、家庭も安定しました。

〇通園距離と生活リズム

通園は想像以上に生活全体へ影響します。長時間の移動は、お子様が朝から疲れてしまい、園での集中が切れやすくなることもあります。保護者側も送迎の負担が増え、兄弟姉妹がいる場合は日々の流れが崩れやすくなります。

遠くても方針を優先する場合は、送迎の分担やバス利用、働き方など、現実的な運用まで含めて決めることが大切です。

体験談

方針優先で少し遠い園にしました。送迎は負担でしたが、バス通園を選ぶことで継続できました。近い園を選んだ知人は、送迎が楽で家庭時間が増えたと言っていました。どちらも正解で、要は「続けられる設計」だと実感しました。

〇先生・園の雰囲気を見極める

説明会や体験で見るべきは、先生の接し方と園全体の空気です。言葉遣い、目線、声かけ、園児への対応などは、教育方針以上に日々の安心へつながります。

規律が強い園、家庭的な園、静かな園、活気がある園など様々です。正解は一つではありません。お子様が自然に表情をゆるめるか、保護者自身が安心できるかを大切にしてください。

体験談

同じ条件で迷いましたが、先生の雰囲気が決め手でした。子どもの目線で話し、困っている子に自然に手を差し伸べる先生が多い園を選び、入園後の慣らし保育がとても楽でした。

〇周囲の声や口コミも参考に

在園児や卒園児の保護者からの口コミは、生の声が聞ける貴重な情報源です。実際に通わせている家庭が感じている園の雰囲気や先生方の対応、行事の充実度などは、公式の説明だけでは見えてこない部分を補ってくれます。

ただし口コミはあくまで「その人の主観」であり、必ずしも自分の家庭に当てはまるとは限りません。ある人にとっては「厳しすぎる」と感じる園も、別の人にとっては「しっかりしていて安心」と評価されることがあります。口コミを参考にしつつも、自分たちの目で確かめ、自分たちの軸を持つことが何より重要です。

体験談

「ママ友から“あの園は厳しいよ”と聞いて不安でしたが、実際に見学したら子どもが楽しそうに過ごしていて、印象が全然違いました。口コミは参考程度にして、自分たちの目で確かめて選んだのが正解でした。」

幼稚園受験 複数合格で迷ったときのチェック表

次の5項目を、各10点満点で点数化してみてください。合計点が高い園ほど「続けやすい」園です。

1 教育方針が家庭の価値観と合う

2 通園が無理なく続く

3 先生の雰囲気に安心できる

4 行事や保護者の関与量が現実的

5 小学校以降の方向性と合う

迷ったときは、合計点の差よりも「極端に低い項目」がないかを見てください。そこが入園後のつまずきになりやすいです。

2.幼稚園受験後の家庭の雰囲気や悩み

幼稚園受験を乗り越えて合格し、通園が始まると、家庭の雰囲気や親の心境は大きく変化していきます。

入園後は「ほっと一安心」する一方で、周囲との関わりや園の雰囲気によって、新たな悩みに直面するご家庭も少なくありません。

詳しく解説していきます。

〇周囲との違和感を感じることも

特に有名私立や受験園と呼ばれる幼稚園では、教育熱心なご家庭が多く集まります。園庭での会話やお迎え時のちょっとしたやり取りの中で、「うちは週に2つの習い事」「受験塾にも通わせています」といった話題が飛び交い、ご家庭がその流れに乗れていないと感じることもあるでしょう。

また、ママ同士の会話のペースや情報交換の仕方についていけず、「あの人は意識が低い」と見られてしまうのではないか、と不安を抱くケースもあります。

実際に、「入園後に周囲の教育熱に圧倒され、子どもよりも親の方が疲れてしまった」という声も聞かれます。

こちらも実際に起きた体験談も交えてその様子を見ていきましょう。

体験談①:周囲に圧倒されて焦ったママの声

「入園してすぐの頃、送り迎えで会うママたちが“うちはピアノを始めたの”“小学校受験はないはずなのに、受験塾にも通わせている”と話していて、正直すごく焦りました。

うちの子はまだ習い事もしていなかったので、“取り残されているのでは”と不安になり、必要以上に子どもに勉強をさせてしまった時期もありました。

でも、夫と話し合って“うちは家庭の時間を大事にする”と決めてから、気持ちがずっと楽になりました。」

体験談②:比べすぎずに子どものペースを尊重

「同じクラスのお友達は字を書ける子も多く、つい比べてしまって落ち込むこともありました。でも先生から“成長のスピードは一人ひとり違うので大丈夫ですよ”と声をかけてもらい、安心しました。それ以来、できない部分に目を向けすぎず、“今日はここまで頑張れたね”と子どものペースを認めるようにしたら、自然と自信を持つようになりました。」

〇競争や比較に疲れる場面

受験を経験したご家庭は意識が高く、子ども同士も「できること」が多い傾向にあります。その結果、自然と比較の目が向いてしまい、

- 「お友達はもう字が読めるのに、うちの子はまだ」

- 「隣の子は体操教室で逆上がりができる」

といった焦りにつながることもあります。

子ども自身も「どうしてできないの?」と周囲と比べてしまい、自信を失いかけることがあります。親が過度に焦りを抱くと、その気持ちは子どもに伝わり、園生活の楽しさよりもプレッシャーが勝ってしまうことも少なくありません。

〇自分たちのスタイルを守る勇気

こうした環境の中で大切なのは、「すべてを周囲と同じにする必要はない」という意識を持つことです。幼稚園受験を通じて得たのは「結果」だけではなく、子どもの特性や家庭の教育方針を改めて見つめ直す機会だったはずです。

- 習い事の数は少なくても、家庭で安心して過ごせる時間を大切にする

- 他の子より成長が遅い部分があっても、「この子はこの子のペースで育つ」と信じる

- 園の方針に賛同しつつも、家庭では自分たちの価値観をしっかり守る

こうした姿勢を持つことで、周囲に流されすぎず、自分たちの教育スタイルを確立できます。実際に、「周りと同じことをしないと不安だったけれど、自分たちなりに決めた方針を貫いたら、子どもがのびのび育った」というご家庭の体験談もあります。

つまり、受験後に求められるのは「周囲に合わせる力」ではなく、「自分たちの選択を信じて守る勇気」です。それが結果的に、家庭全体の安心感や子どもの安定につながっていきます。や

3.幼稚園から小学校受験、さらにその先の進路の流れ

「幼稚園受験で一区切り」と考えがちですが、実際にはその後すぐに 小学校受験や進路の話題 が保護者の間で持ち上がることが多いのが現実です。合格通知を受け取った瞬間が「終わり」ではなく、「これからの長い教育のスタートライン」に立ったにすぎないのです。

〇なぜ早くから準備が続くのか

近年、首都圏や都市部を中心に小学校受験は年々人気を増しています。特に有名私立や国立小学校を志望する家庭では、年中・年長から「お受験教室」や「習い事」に通うケースが増えており、幼稚園の入園と同時に再び“準備モード”に入る家庭も少なくありません。

背景には、

- 私立小学校から中高一貫校へと進学しやすいルートを望む家庭の増加

- グローバル教育や探究型教育など「特色ある学び」を早期に取り入れたいというニーズ

- 公立小学校だけに頼らず、より安定した学習環境を選びたいという意識の高まり

があります。つまり、幼稚園受験は「その後の教育選択を見据えた第一歩」であり、小学校以降をどのように歩んでいくかの土台作りでもあるのです。

〇幼稚園で培う基礎

幼稚園での生活は、小学校以降の学習や人間関係の「準備期間」ともいえます。たとえば、

- 挨拶や礼儀 … 小学校受験でも必須とされる基本動作。家庭と園が一体となって身につけることで自然な習慣になる。

- 集団行動 … 集団の中でルールを守り、役割を果たす力は、学級活動や受験での集団行動観察にも直結。

- 生活習慣 … 早寝早起き、持ち物の準備、自分のことを自分でやる習慣は、小学校での自立的な学びに欠かせない。

また、受験を経験したことで養われる 「準備力」「集中力」「本番に臨む姿勢」 は、受験が終わった後も子どもに残り、その後の勉強や習い事で大きな力を発揮します。幼稚園時代に築いたこの基盤が、その後の学習意欲や自己肯定感を支えるのです。

〇その先に広がる未来

教育の道のりは、幼稚園→小学校→中学校→高校→大学と続きます。とくに首都圏では「中学受験をするかどうか」が小学校低学年からの大きなテーマになり、その準備は低学年のうちから始まることもあります。

つまり、幼稚園受験は「長いマラソンのスタート地点」とも言えます。合格の喜びで終わらせるのではなく、そこで得た経験をどう次につなげるかが大切です。

- 「今の園生活を楽しみつつ、次の進路に必要な力をどう育むか」

- 「子どもの個性を大事にしながら、無理なく学びを広げるにはどうするか」

こうした視点を持って関わることで、幼稚園受験の成果は一過性のものではなく、子どもの未来へと持続的に活かされていきます。

4.まとめ:幼稚園受験は合格からが始まり

幼稚園受験は、合格したら終わりではなく「始まり」です。複数の園から選択する時の迷いや、入園後に感じる周囲とのギャップ、小学校受験を視野に入れた教育計画など、その後に直面する課題は多岐にわたります。

だからこそ、「今だけ」ではなく「これから先」を見据えた準備とサポートが欠かせません。

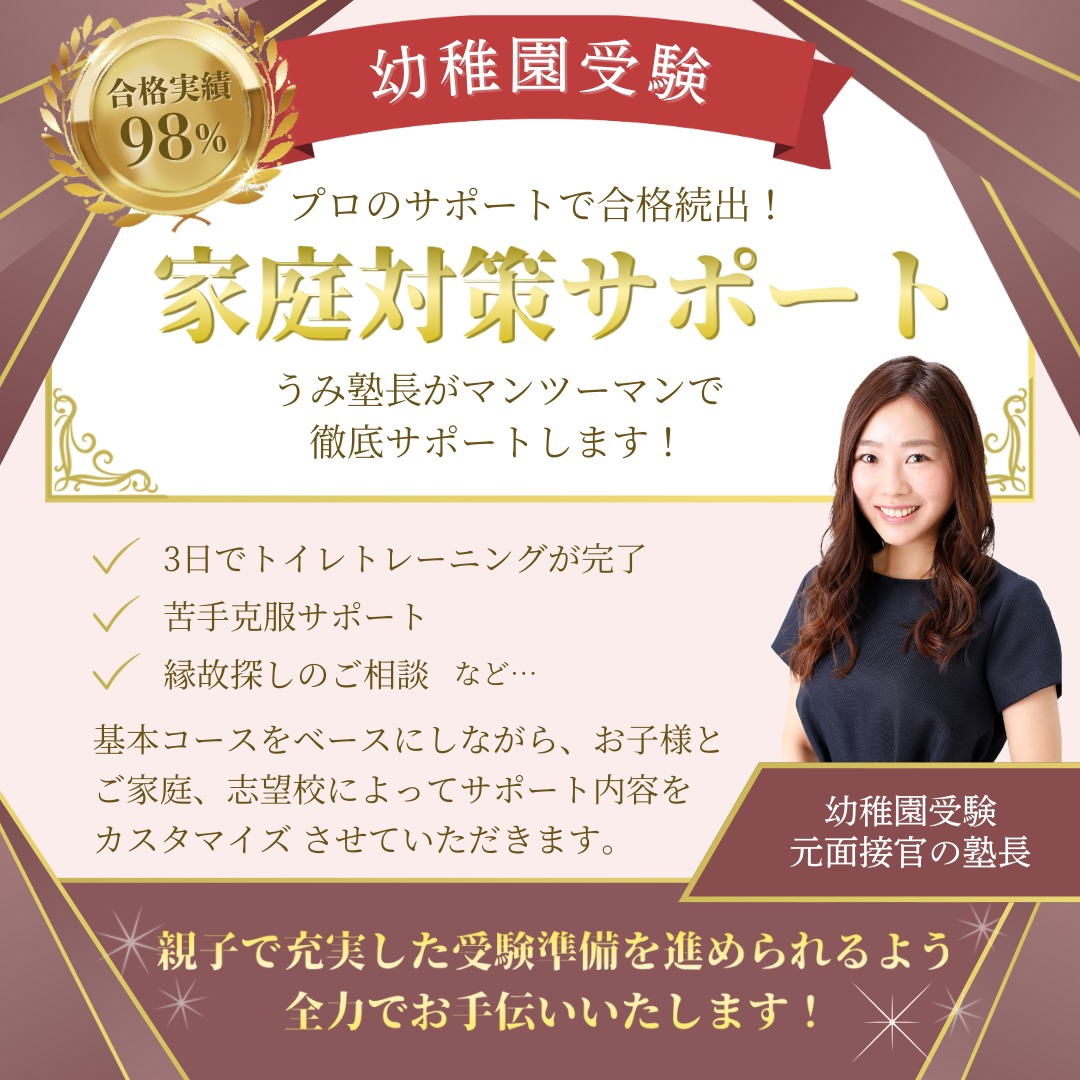

本サービスでは、願書の書き方から面接対策、受験後の学習サポートまで幅広くご相談いただけます。経験豊富なプロのアドバイザーとともに、一歩先の未来を安心して描いていきませんか?

👉 幼稚園受験 願書の書き方ガイド

https://ukaruco.jp/youjyu/kindergarten-application-form/

👉 幼稚園受験 面接レッスン

https://ukaruco.jp/youjyu/kindergarten-exam-interview-lesson/

👉 幼稚園受験 対策サポート講座

https://ukaruco.jp/youjyu/youchien-jyuken-taisaku-sapoto/

👉 幼稚園受験 個別相談窓口

https://ukaruco.jp/youjyu/juken-kobetu-soudan/

お子さまの未来のために、今からできる最良の準備をはじめましょう。

-2.png)