幼稚園受験と聞くと、面接や行動観察、ペーパー試験などを思い浮かべる方が多いでしょう。けれども、国立幼稚園の一部では「くじ引き(抽選)」によって合否が決まるケースがあります。せっかく準備をしても、最後は運に左右されてしまう…。これは保護者にとって驚きであり、不安の種でもあります。

本記事では、その仕組みや実際の流れ、注意点をわかりやすく整理し、受験を控えるご家庭が冷静に備えられるよう解説します。

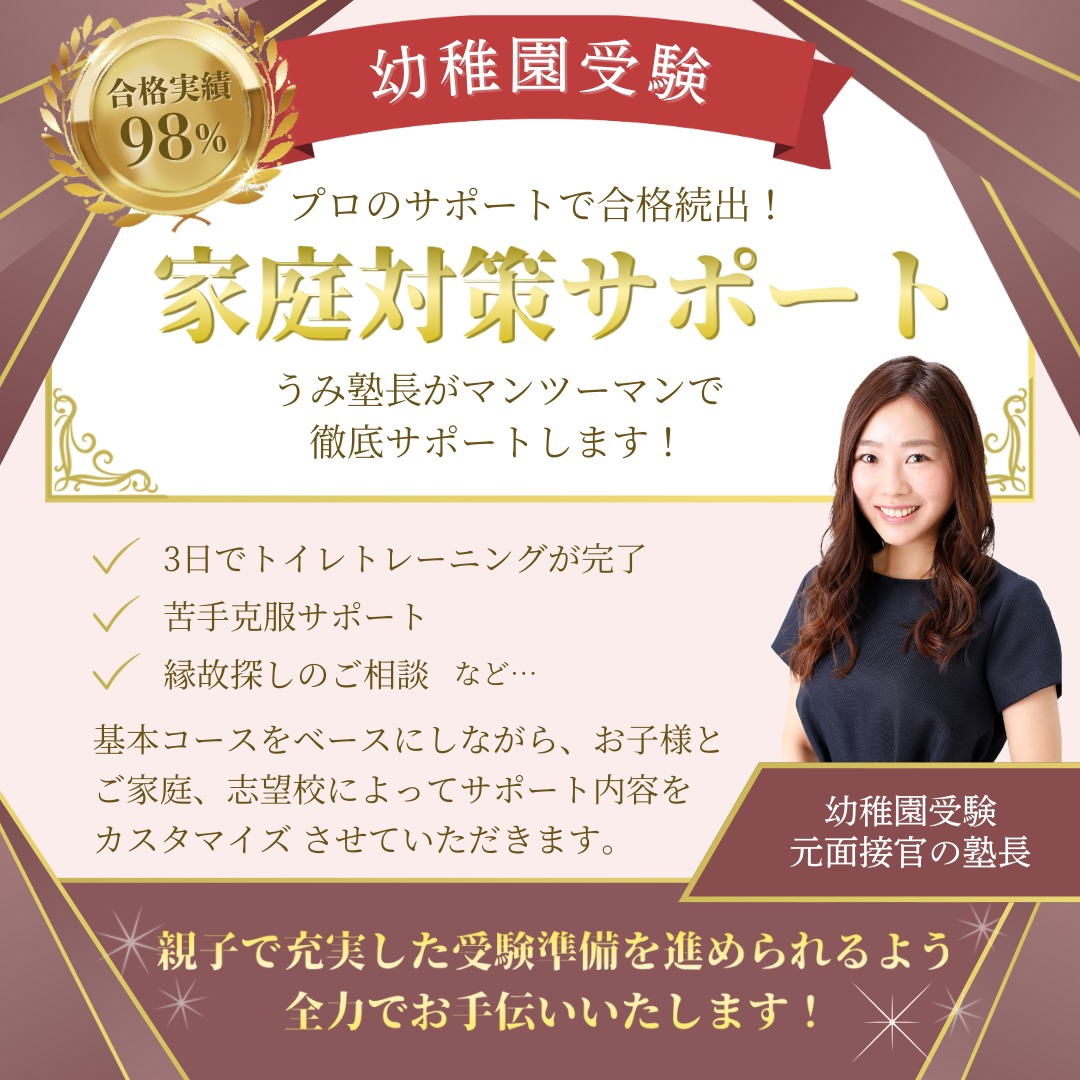

本記事では、幼稚園受験の元面接官で幼稚園受験オーダーメイド願書作成や

幼稚園受験オーダーメイド回答集作成付き面接レッスンを行う筆者が解説します!

幼稚園受験のくじ引きとは

「くじ引き」とは、応募者が募集定員を大幅に超えた場合に導入される公平な抽選方式です。特に国立大学附属の幼稚園で実施されることが多く、ペーパー試験や家庭環境による評価は一切関係なく、“完全に運”によって当落が決まります。

国立幼稚園は授業料が安く、教育方針や環境面でも高い評価を受けているため、毎年多くの志願者が集まります。その倍率は5倍以上になることもあり、実力試験や面接だけでは合否を決めきれないのが実情です。そこで公平性を保つために導入されているのが「くじ引き」なのです。

抽選が行われるのは大きく分けて2つの場面です。

・応募多数で試験を受けられる人数を絞るとき

・試験に合格した子どもが定員を上回るとき

つまり、試験を受ける前段階と、最終合格の段階のどちらにも「運」が介在する可能性があるのです。

また、抽選の方法は園によって異なりますが、保護者が実際に会場でくじを引く形式が一般的です。この場合、多くの園では「保護者1名のみ参加」と決められており、父母どちらが行くかを事前に決めておく必要があります。兄弟がいる場合は、必ず預け先を確保しておかなければなりません。

会場は張りつめた空気に包まれ、当選した家庭は安堵し、外れた家庭は落胆しながら会場を後にします。同じ努力をしてきたにもかかわらず結果が分かれるのは酷にも思えますが、一方で「すべての家庭に平等にチャンスを与える」という観点から見れば、これ以上公平な仕組みはありません。家庭の経済力や人脈ではなく、純粋な抽選で機会を得られることが、国立幼稚園ならではの特徴なのです。

ミニコラム① 倍率の具体例

例えば、ある国立幼稚園では定員40名のところに200名の応募が集まったケースがありました。この場合、倍率は実に5倍です。もしもこの園で試験を受けられる人数を80名と決めたとすると、まずは200名から80名を選ぶための一次抽選が行われます。つまり、最初の時点で120名が「試験を受けるチャンスすら得られない」ことになるのです。これだけでも抽選の重みが分かりますよね。

ミニコラム② 抽選を導入する園の背景

国立幼稚園は「すべての子どもに平等に教育の機会を与える」ことを理念に掲げています。もし抽選を行わず、ペーパー試験や面接のみで合否を決めたとしたら、家庭の経済力や教育環境によって差が出てしまう恐れがあります。そこで、あえて“運”という要素を導入することで公平性を担保しているのです。抽選は一見理不尽に感じられるものの、「どの家庭にも同じ確率でチャンスを与える」という意味では、むしろ国立ならではの透明な仕組みといえるでしょう。

くじ引きが行われるタイミングは?

くじ引きが行われるタイミングについて詳しく見ていきましょう。

1回目のくじ引き:試験を受ける権利を決める

国立幼稚園は非常に人気が高く、毎年「定員の3倍以上」の応募が集まることも珍しくありません。保護者の間では「説明会の段階から既に人があふれていた」という声も聞かれるほどです。

そのため、まず実施されるのが一次抽選。これは「試験を受けることができるかどうか」を決める重要なステップです。

例として、定員40名の園に対し120名以上が応募した場合、園側は試験を実施できる人数を80名程度に設定します。すると、最初の抽選で80名が残り、残りの40名は「試験を受ける権利そのもの」を失ってしまうのです。

この段階で外れてしまうと、子どもがいくら意欲的でも、日頃の生活習慣が整っていても、面接練習を積んでいても、その力を発揮する場は与えられません。保護者からは「何も始まっていないのに終わってしまったようで悔しい」「これまでの準備が無駄になった気がして辛い」といった声も多く聞かれます。

しかし一方で、この方法は「誰にでも公平にチャンスを与える」という国立ならではの理念に基づいたもの。教育環境や経済力の差を問わず、一律に抽選で選ばれることが特徴です。

2回目のくじ引き:最終合格者を決める

一次抽選を突破した子どもたちは、発達検査や面接、行動観察といった試験に進みます。ここでは「協調性」「言語理解」「生活習慣」など、園が求める基本的な成長の目安を確認されます。

しかし、試験をクリアした子どもが定員を超えることも少なくありません。たとえば定員40名に対し、60名が「合格基準を満たした」と判断されるケースがあります。その場合、再び二次抽選が行われ、40名が当選、20名は惜しくも落選という結果になります。

この二次抽選のつらさは、一次抽選とはまた違います。子どもは試験を一生懸命に頑張り、保護者もサポートに尽力してきたうえでの抽選だからです。「合格点を取ったのに、最後は運で落ちる」という現実に直面するため、保護者の精神的な負担は非常に大きいといえます。

ただし、園側からすると「合格基準を満たした子どもはみな受け入れたい」というのが本音。しかし物理的な定員枠の限界があるため、どうしても抽選で絞り込まざるを得ません。これは「誰かを優遇せず、全員に平等に機会を与える」ための苦肉の策なのです。

運と実力の両立

一次抽選はほぼ運のみですが、二次抽選に進むにはまず「基準を満たす力」が必要です。つまり、幼稚園受験においては

| 一次抽選 | 運の要素が大きい |

| 二次抽選 | 実力+運の総合勝負 |

となります。

最終的に「合格」を手にできるのは、準備を整えたうえで「運」にも恵まれた家庭です。逆に「運に恵まれなかった場合」も想定し、保護者が心の準備をしておくことが、冷静に受験を乗り切るための大切なポイントとなります。

幼稚園受験でくじ引きがある例

代表的なくじ引き実施園としては、以下が挙げられます。

・東京学芸大学附属幼稚園 小金井園舎

・東京学芸大学附属幼稚園 竹早園舎

・お茶の水女子大学附属幼稚園

・奈良教育大学附属幼稚園

・奈良女子大学附属幼稚園

これらはいずれも国立大学附属幼稚園であり、教育の質や特色あるカリキュラムが魅力とされています。そのため毎年応募が殺到し、定員を大きく超える応募者数になるのが常です。倍率は4倍、5倍以上になることも珍しくなく、抽選の可能性は極めて高いといえるでしょう。

ただし、くじ引きが「一次抽選」「二次抽選」のどちらで行われるか、あるいは両方で行われるかは年度によって変動します。例えば、ある年度では一次抽選のみで定員に収まる場合もあれば、別の年度では試験後に二次抽選が必要となることもあります。そのため、前年までの情報だけに頼らず、必ず募集要項を確認することが大切です。

また、国立附属幼稚園は大学の教育研究機関としての役割も担っているため、教育方針や実験的な取り組みに積極的で、家庭にとっては貴重な学びの場となります。その一方で「学区や通学条件」が厳しく定められている場合が多いため、単に倍率だけでなく通園可能かどうかも事前に確認しておく必要があります。

情報戦といわれる幼稚園受験においては、

・説明会に必ず参加する

・過去の募集実績(倍率・抽選の有無)を調べる

・在園児や卒園児の家庭から情報を聞く

といった行動が合否を大きく左右します。準備段階から情報収集を徹底することが、くじ引きという不確定要素に振り回されない第一歩になるのです。

幼稚園受験の抽選当日流れと注意点

抽選当日は、まず指定された時間までに会場へ集合します。遅刻は原則として認められないため、余裕を持って到着することが重要です。会場は大学の講堂や体育館など大きな施設が使われることが多く、入口で受付を済ませ、受験票や本人確認書類を提示して入場します。

その後、会場内で順番にくじ引きが行われます。多くの園では保護者が直接くじを引く形式ですが、園によっては公平性を保つために職員や立会人が代理でくじを引く方式を採用している場合もあります。抽選方法は園によって異なるため、事前に募集要項や説明会で確認しておきましょう。

当日の注意点

・入場は保護者1名のみが原則

小さな子どもや兄弟を連れての入場は制限されることが多いため、事前に預け先を確保しておく必要があります。

・必要書類を忘れない

受験票や本人確認書類がなければ抽選に参加できない可能性があります。前日までに必ずチェックしましょう。

・当選、落選はその場で発表

会場で即座に結果が掲示されたり、番号が読み上げられたりする形式が一般的です。外れた場合はその場で退場を求められることもあるため、気持ちを整えておく必要があります。

会場の雰囲気

抽選会場は緊張感に包まれ、シーンと静まり返った空気の中で保護者が一人ずつくじを引きます。当選すれば安堵の表情が浮かびますが、落選した保護者は肩を落とし、すぐに退出する姿も見られます。努力を重ねてきただけに、その場の空気は非常に重く、参加者の心理的負担は小さくありません。

子どもへの配慮

多くの園では子どもは同席しないため、家庭での伝え方も大切です。

「今日はお父さん(お母さん)がくじを引いてくるね。結果は後で一緒に聞こうね」など、子どもが不安を抱かない言葉がけをしておくと安心です。落選した場合も、子どもに罪悪感を与えないように「また次の幼稚園を探そうね」と前向きに伝える姿勢が求められます。

幼稚園受験のくじ引きに備えてできること

「くじ引きは完全に運任せ」と思われがちですが、保護者としてできる準備は少なくありません。精神面を整え、情報収集を徹底し、行動計画を具体的に立てておくことで、結果に左右されすぎない安定した心構えが生まれます。

①精神的準備

最も大切なのは、外れてしまったときに気持ちを切り替えられることです。

「外れたら終わり」ではなく、「次の園に挑戦するための一歩」と考えることができれば、受験プロセス全体を前向きに捉えられます。そのためにも、第1志望に加えて複数園を併願する、あるいは幼児教室や地域の教育資源を活用するといった選択肢を持っておくと安心です。

②抽選会の雰囲気を知る

初めての保護者にとって、当日の会場の空気は想像以上に緊張感があります。事前に説明会に参加したり、先輩保護者(在園児や卒園児の家庭)の体験談を聞いておいたりすると、心の準備ができ、不安を和らげることができます。近年はインターネットや保護者コミュニティを通じて情報収集できる機会も増えています。

③試験準備と並行した行動計画

抽選は運による部分が大きいですが、抽選を通過した後に求められるのは実力です。

抽選に通ったら → 面接や行動観察への対策を集中して進める

抽選で外れたら → 第2志望園の願書や準備にスムーズに切り替える

といった「シナリオ」をあらかじめ作っておくことが大切です。計画を立てておくことで、落選しても迷わず次の行動に移れます。

④抽選以外の部分で自信をつける

幼稚園受験は「情報戦」ともいわれます。願書の書き方ひとつで印象が変わり、面接での受け答えや親の立ち居振る舞いが結果に影響することもあります。抽選そのものはコントロールできなくても、それ以外の要素は努力で補える部分です。

そのため、願書添削や模擬面接などの専門サポートを利用するご家庭も増えています。プロのアドバイスを受けることで、抽選に通った後に「自信を持って臨める準備」が整うのです。

まとめ

幼稚園受験では、日々の生活習慣づくりや面接対策といった努力に加えて、「運」も合否を左右する要素になります。特に国立幼稚園では、定員を大幅に超える応募が集まるため、くじ引きが合否を分ける重要な仕組みとして導入されています。

せっかく準備をしても抽選で外れる可能性はありますが、それは「誰にでも平等にチャンスを与える」という国立ならではの方針の表れでもあります。大切なのは、この仕組みを正しく理解し、抽選に通った場合・外れた場合の両方を想定した複数のシナリオを準備しておくことです。

また、抽選以外の部分の願書、面接、保護者の立ち居振る舞いなどは努力で伸ばせる領域です。ここを丁寧に仕上げておくことで、「運」だけに左右されない強さが生まれます。専門家のサポートを取り入れるのも一つの有効な方法でしょう。

抽選という不確定要素を含みつつも、冷静に準備を整えた家庭は結果に一喜一憂せず、どの園を選んでも安心して新しい生活を始められます。幼稚園受験はゴールではなく、子どもの成長を支える大切なスタート地点です。その視点を忘れずに取り組むことが、親子にとって一番の財産となるはずです。

-2.png)