「幼稚園受験は、まだ小さな子どもにとって本当に必要なの?」

「親の見栄や自己満足ではないのか?」

そんな疑問を抱く方も少なくありません。

しかし実際には、幼稚園受験には子ども自身の成長や家庭の教育方針にプラスとなる多くのメリットがあります。

本記事では、幼稚園受験を検討する際に知っておくべき5つのメリットを中心に、受験の価値についてわかりやすく解説します。

迷っている方が納得して行動に移せるよう、受験すべき理由や考え方もご紹介します。

【幼稚園受験】受験をする5つのメリット

1 社会性や自立心が養われる

幼稚園受験の準備は、子どもにとって初めての「社会との接点」と言っても過言ではありません。面接練習や集団行動の練習を通して、「自分以外の存在を意識する」「ルールを守る」「他者と協力する」といった社会性が自然と育まれていきます。

たとえば、受験の模擬面接では「順番を待つ」「名前を呼ばれたら返事をする」「お辞儀をする」など、日常生活にもつながる行動が求められます。こうした練習を重ねることで、子どもは“どうふるまえばよいか”を自ら学び、徐々に集団の中での自分の立ち位置を理解するようになります。

また、試験当日は親と離れて教室に入ることもあり、**「自分の力でやってみる」という経験が自立心をぐっと伸ばします。**初めは不安がっていた子どもが、数ヶ月の受験準備を経て「今日は一人でできたよ!」と笑顔で話すようになる姿は、まさに成長の証。

このような経験は、将来の小学校入学時の集団生活や小学校受験にも役立つ、大きな基盤となります。

2 巧緻性や思考力などの能力が高まる

幼稚園受験では、「手先の器用さ(巧緻性)」「言語理解力」「図形認識力」「推理・判断力」など、知育的な要素が多く求められます。

たとえば、試験では「ひもを結ぶ」「折り紙で指定の形を折る」「お箸で豆を移す」など、手先の繊細な動きを問われる課題が出されることも。これらは一見シンプルに思えますが、物事に対する丁寧さや集中力、段取りを考える力が必要であり、将来的な学習能力とも強く結びついています。

また、「これはなに?」「同じものはどれ?」「お話の続きを考えてみよう」といった口頭試問やペーパー課題を通して、言語能力や論理的思考力も養われます。

こうした力は、“今”の受験だけでなく、小学校以降の「読む・書く・考える・伝える」学びの土台を作るうえで非常に重要です。

何より、子どもが課題をクリアしたときに得られる「できた!」という喜びは、学びに対する前向きな姿勢と自己肯定感の形成にもつながります。

3 家庭の教育意識が高まる

幼稚園受験は、子どもだけでなく保護者にとっても“教育を考えるきっかけ”になります。

「どんな園に入れたいか」「何を大切に育てていきたいか」といった価値観を明確にすることは、家庭の教育方針を作るうえで非常に重要です。

受験対策を通じて、子どもと過ごす時間が増えたり、日々のしつけや生活習慣を見直すきっかけにもなります。

例えば、

・「挨拶はきちんとできているか」

・「生活リズムが整っているか」

・「親子のコミュニケーションが取れているか」

などといった観点で日常生活を見つめ直すことで、家庭内の教育環境が整っていきます。

また、幼児教室に通うことで他の保護者との交流も生まれ、情報共有や悩みの相談などもできるようになります。

このように、幼稚園受験は家庭全体の「教育レベル」を底上げしてくれる機会でもあるのです。

4 充実した教育環境で学べる

受験を経て入園する幼稚園は、教育理念・カリキュラム・指導体制が明確で、子どもの可能性を引き出す環境が整っていることが多いです。

例えば、

・英語や音楽などの専門教育

・モンテッソーリやシュタイナー教育などの独自メソッド

・四季を取り入れた自然体験活動

・リーダーシップや協働を重視した集団活動

などといった教育に力を入れている園が存在します。

また、少人数制・複数担任制などにより、一人ひとりの個性や発達段階に応じた丁寧な指導が行われる点も魅力です。

さらに、保護者と園の連携が密で、家庭との情報共有がしっかりと行われるため、子どもが安心して過ごせる環境が整っています。

このような恵まれた教育環境の中で過ごすことで、子どもは知識や技術だけでなく、人間関係の築き方や心の豊かさも育てていくことができるのです。

5 一貫教育(内部進学制度)が受けられる

幼稚園によっては、そのまま系列の小学校・中学校へ進学できる「一貫教育制度」を設けている場合があります。

この制度を活用すれば、受験のプレッシャーや競争から子どもを遠ざけながら、安定した教育環境の中で成長させることが可能です。

一貫校では、園から小学校・中学校まで共通の教育理念や学習スタイルが貫かれており、長期的な視野での人間形成が可能になります。

子どもの得意・不得意や性格傾向をしっかり理解したうえで、継続的にサポートを受けられる点も保護者にとって安心できるポイントです。

また、一貫教育のメリットは「学力」だけでなく、精神的な安定感や友人関係の継続性、進学準備の効率性など、多岐にわたります。

将来的に小学校受験や中学受験を避けたいご家庭にとっては、幼稚園から一貫校に入るという選択が、ストレスを最小限に抑えた受験対策となるのです。

【幼稚園受験】メリットかあるか迷ったら

「うちの子にとって本当に必要?」と悩むのは当然のことです。

「幼稚園受験をすることで、子どもにプレッシャーをかけてしまうのでは…」

「周囲が受験をしているから焦っているけれど、本当にうちもやるべきなのだろうか?」

などといった悩みは、多くの保護者が一度は抱くものです。特に初めてのお子さんであれば、幼児期に“受験”という選択をすること自体が大きな決断になるでしょう。

しかし大切なのは、「受験するか・しないか」だけにとらわれるのではなく、そのプロセスが家庭にとってどんな意味を持つのかを考えることです。

迷っている時こそ、家族の価値観や子どもの個性に丁寧に向き合ってみましょう。

〇判断に迷ったときの4つの視点

受験をするかどうか迷ったときは、以下のような“判断軸”を参考に、冷静に考えてみることが大切です。

子どもが集団生活を前向きに楽しめそうか

幼稚園受験では、挨拶・指示行動・協調性など「集団の中でのふるまい」が求められます。

もしお子さんが人と関わることに興味を持ち始めていたり、新しい環境を楽しめるタイプであれば、受験準備そのものがよい刺激になり、成長のチャンスにもなります。

逆にまだ集団が苦手だと感じる場合でも、準備期間を通じて段階的に慣れていくことが可能です。「できるかどうか」ではなく、「これから一緒に育てていく」という視点が大切です。

保護者として、教育にどれだけ関われそうか

幼稚園受験は、子どもだけでなく保護者の関わりも不可欠です。

面接対応、家庭でのしつけ、親子での取り組みなど、一定の時間と意識が求められるのは確かです。

「仕事や育児で毎日忙しい…」という場合でも、無理なく続けられるサポート体制やプロの力を借りれば、負担を分散させながら受験に取り組むことは十分可能です。

まずは家庭のリソースを客観的に把握し、「どこで手を借りるべきか」までを考えてみましょう。

長期的にどんな教育環境を望むのか

「幼稚園選び」は、単なる“3年間の過ごし方”ではなく、その後の学びの土台づくりに深く関わります。

たとえば、私立や国立幼稚園では、独自の教育理念・方針に基づいて、リーダーシップ・表現力・論理的思考など、多様な力を育てるカリキュラムが用意されています。

「将来的にどんな子に育ってほしいか」という理想を描いたときに、それに近づける環境かどうかを基準に考えるのも有効です。

小学校受験や将来を見据えているか

もし将来的に小学校受験や中学受験を検討している場合、幼稚園受験はその第一歩として位置づけることができます。

早期から受験の空気に慣れ、家庭内の学習習慣を作っておくことは、のちの負担軽減や精神的安定にもつながります。

もちろん、最終的に小学校受験をしない選択をすることもできますが、「受験に耐えうる基礎力」をこの時期に育てておくことは決して無駄にはなりません。

〇一人で抱え込まずず、プロに頼ることも選択肢

受験すべきか迷ったときこそ、「自分たちだけで答えを出さなければ」と思い込まず、第三者の力を借りることが大切です。

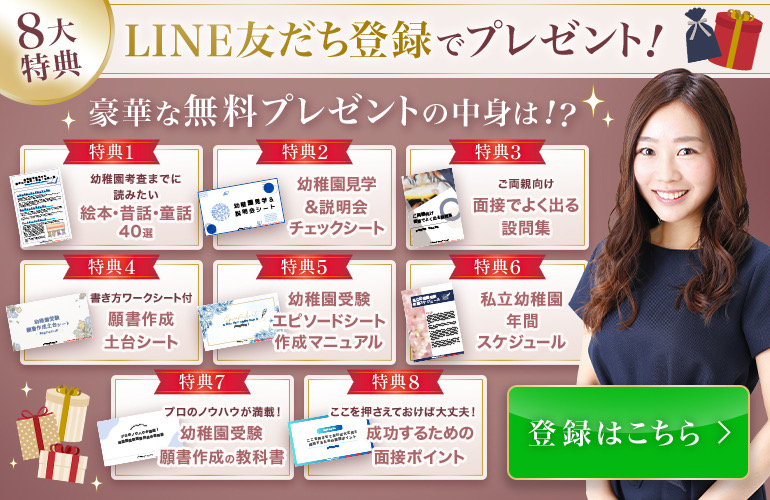

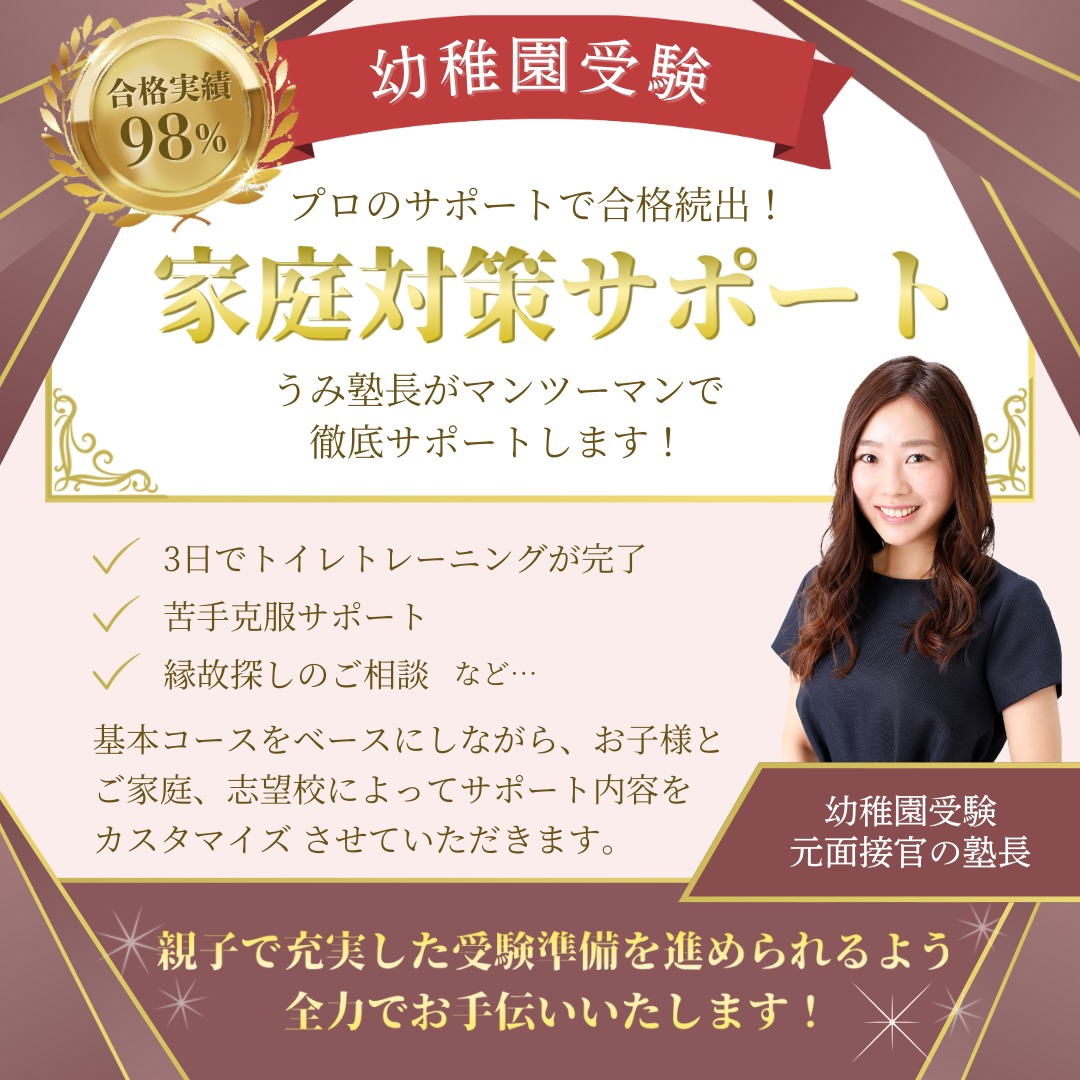

例えば、《うかるこ幼児教育》では、

・志望園に合わせた願書添削

・本番を想定した親子面接の練習

・初心者向けの幼児教室での受験対策

・お子さまの性格やご家庭の状況に合った個別相談

など、迷いの段階からでも利用できるサポートが充実しています。

「まだ決めきれていない」「まずは話だけでも聞いてみたい」といった方でも、経験豊富なスタッフが丁寧に寄り添いながら、方向性を一緒に整理してくれます。

✅ どんな園が我が子に合う?

✅ 準備はいつから始めればいい?

✅ 家庭で何をすればいいの?

こうした疑問や不安をひとつひとつ解消しながら、ご家庭にとって“後悔のない選択”ができるように支援してくれます。

▶幼稚園受験個別相談はこちら

まとめ:幼稚園受験のメリットを理解して後悔しない選択を

幼稚園受験には、「早すぎる教育では?」という懸念の声がある一方で、子どもの成長を促す貴重な機会であり、家庭の教育方針を深める大きなきっかけでもあります。

特に、社会性や思考力といった非認知能力の向上や、教育環境の質、将来の一貫教育など受験を通じて得られるメリットは計り知れません。

迷ったときこそ、子どもにとって、家庭にとって、何が大切かを考え、必要に応じてプロのサポートを活用しながら、後悔のない選択をしていきましょう。

こちらでも、願書作成のサポート・面接レッスン・対策サポートなどの対策のご相談を承っております。ご不安なことがありましたら、お気軽にご相談くださいね!

-2.png)