「うちの子、早生まれだけどちゃんと周りについていけるのかな…」

「幼稚園受験で同じ年の子と比べられたら、不利になるのでは?」

このような不安を感じている保護者の方は少なくありません。とくに初めての受験となると、月齢による発達の差が目に見えてくるため、心配になるのは当然のことです。

しかし安心してください。たしかに“月齢差”によって成長のスピードに違いはありますが、それがそのまま不利になるわけではありません。ポイントは、「その差をどう埋めるか」「どう伸ばしていくか」です。

本記事では、早生まれの子どもが幼稚園受験で自分らしさを発揮できるように、家庭で実践できる対策をわかりやすく解説します。読むことで、不安が和らぎ、いま家庭でできることが見えてくると思うので、是非参考にしてみてください。

【幼稚園受験】「早生まれ」とは?

「早生まれ」とは、4月2日から翌年4月1日までに生まれる同じ学年の中で、1月〜3月に生まれた子どものことを指します。

つまり、同じ年に幼稚園受験をする中でも、4月生まれの子と比べると最大で11か月もの発達差があることになります。

この月齢差は、大人にとっては小さな違いに感じるかもしれませんが、発達の著しい幼児期においては非常に大きな影響を及ぼします。

例えば、体格の違いだけでなく、言葉の理解力や表現力、集中力、感情のコントロール、社会性など、あらゆる面で差が出やすく、集団の中で幼く見えてしまうこともあります。

しかし、これはあくまで成長のスピードの違いであり、子ども自身の能力差ではありません。

この時期の子どもたちは、月齢に応じた発達段階をそれぞれに歩んでおり、その違いをどう理解し、どう支えていくかが重要なポイントになります。

【幼稚園受験】早生まれは受験で不利なの?

他の受験生と差が出やすいことは事実

幼児期は、数か月の違いが発達に大きく影響する時期です。特に、0歳〜5歳までの成長は個人差が大きく、同じ年齢でもできることに大きな差が見られるのはごく自然なことです。

そのため、早生まれの子どもは、どうしても以下のような面で「他の子に比べて幼く見える」と感じられることがあります。

・発語や表現がゆっくりしている

・落ち着きがないように見える

・集中が続かず、注意がそれやすい

・自己主張が控えめで、発言が少ない

これは能力の差ではなく、あくまで発達段階の違いにすぎません。しかし、受験当日は短時間の中で行動や会話を観察されるため、その違いが際立ってしまい、「うちの子は大丈夫だろうか…」と不安に思う保護者も多いでしょう。

ただし、幼稚園側は月齢差をしっかり考慮している

このような月齢による違いを、多くの幼稚園はしっかりと理解し、選考の際にも適切に考慮しています。

実際、面接や行動観察では、年齢や月齢に応じた視点で子どもを見ており、「○歳だからこれができて当然」という一律の基準ではなく、その子が“どの段階にいるか”を丁寧に見てくれる園がほとんどです。

特に私立幼稚園や教育に力を入れている園では、以下のような点を大切にしています。

・年齢・月齢に合った発達段階を前提に、行動を評価する

・今できることよりも、これから伸びていく力や吸収する姿勢を重視する

・面接では、子どもだけでなく保護者の言葉や関わり方から、家庭でどのような育ちを支えているかを見ている

・早生まれの子どもが無理をして“できる子”を演じるのではなく、その子らしさを尊重する評価方法をとる園も増えている

つまり、月齢による発達差はハンデではなく、自然な個性の一部として理解されるようになってきているのです。

特に重要なのは、園側が家庭の教育方針や子どもに寄り添う姿勢を重視している点です。たとえ今できないことがあっても、ご家庭が丁寧に関わっている様子が伝われば、その“育つ力”自体が高く評価されます。

そのため、早生まれのお子さんであっても、日常生活の中で無理なくその子なりの力を育んでいくことが、結果的に最も大きな安心材料になります。

【幼稚園受験】早生まれの子ができる家庭での対策

基本的な生活習慣を確立する

早生まれの子どもは、体力面・精神面の発達にばらつきが出やすく、集団行動への適応に時間がかかることがあります。

そのため、安定した生活リズムを整えることが、園生活の準備として最も重要な土台となります。

特に、早寝・早起き・バランスの良い食事・排泄の自立といった基本的な生活習慣は、「落ち着いて行動できる」「疲れにくい」「気持ちが安定する」といった面で、面接や行動観察にも直結してきます。

まずは毎朝決まった時間に起きて、夜はしっかり睡眠をとる習慣を。食事の時間や内容にも気を配り、「生活リズムが安定している子は、落ち着いて受験に臨める」という状態を目指しましょう。

あいさつ・返事・お片付けなどの習慣を身につける

幼稚園受験では、あいさつができるか、名前を呼ばれて返事ができるか、使ったものを片付けられるかといった基本的な生活態度も大切な評価項目になります。

これらは特別な練習をするよりも、日常生活の中で“自然にできること”として身につけるのが理想です。

たとえば朝の「おはよう」や、食事の「いただきます・ごちそうさま」などの声かけに対して、きちんと返せるように。

また、おもちゃを使ったあとは「片付けてから次にいこうね」と促すことで、「やりっぱなしにしない」「区切りをつける」力が育ちます。

保護者が笑顔で手本を見せ、できた時は「お返事できて素敵だったね」とポジティブに声をかけてあげると、子どもはどんどん自信をつけ、社会性が育まれていきます。

親子の会話で語彙力・表現力を高める

早生まれの子は、言葉の理解や表現がゆっくりめなこともあり、言語面の不安を感じる保護者も多いでしょう。

しかし、語彙力や表現力は、日々の親子の会話で自然に育てていけるものです。

たとえば、絵本を読んだあとに「どんなお話だった?」「好きなキャラクターはいた?」と問いかけたり、

公園で見た虫について「これ何ていう虫だと思う?」などと一緒に考える時間をつくるだけでも、言葉を使う楽しさが育っていきます。

また、「どうしてそう思ったの?」「それってどんな気持ちだった?」など、気持ちを言葉にする練習もおすすめです。

これは面接で「園でどんなことをしたい?」と聞かれたときに、自分なりの言葉で伝えられる力につながります。

ごっこ遊びや絵本で集中力・想像力を高める

行動観察や集団面接では、「一定時間きちんと活動に取り組めるか」「お友達と協調して遊べるか」といった集中力や社会性、想像力のバランスが見られます。

これを家庭で育てるのに効果的なのが、ごっこ遊びや絵本の読み聞かせ、ブロック遊びなどです。

ごっこ遊びでは「お医者さんになって診察してみよう」「レストランごっこで注文してみて」など、ルールのあるやりとりや役割の理解が求められます。これは、社会性や創造力、相手の気持ちを考える力を育てます。

また、絵本の読み聞かせは、ストーリーを追う集中力、登場人物の心情を想像する力、言葉のリズム感や語彙力まで、多方面の発達に好影響を与えます。

短時間でも構わないので、毎日の中で少しずつ集中して取り組む時間を持つようにしてみましょう。

遊びの中で模倣や指示理解の力を強化する

幼稚園受験では、「先生の言ったとおりに動けるか」「一度の指示で正しく行動できるか」といった、模倣力・指示理解力も重要視されます。

これを家庭で鍛えるには、「真似してやってみよう」「言われた順番で動いてみよう」といった遊びが効果的です。

例えば、

・「ママの動きと同じことをしてみてね」(体操やお絵かき)

・「青い積み木を持って、机に置いて、座ってみて」(3ステップ指示)

・「先に手を洗ってから、お茶を飲もうね」(日常生活への応用)

などといった声かけを習慣にすることで、聞く力・理解する力・順番通りに行動する力が自然と育っていきます。

模倣や指示理解は、面接でも「きちんと話を聞ける子」「集団の中でも動ける子」として好印象につながります。

遊びの延長で楽しみながら力をつけていくのが、早生まれの子にとって無理なく取り組める方法です。

まとめ:早生まれでもしっかり対策すれば合格できる

早生まれだからといって、幼稚園受験で不利になるわけではありません。

確かに発達面で差が出やすいのは事実ですが、幼稚園側はその点を十分に理解し、子どもの“今ある力”と“家庭の関わり”をしっかり見てくれています。

だからこそ大切なのは、日々の家庭での関わり方です。

声かけや遊びの中での小さな積み重ねが、お子さんの自信と成長につながります。

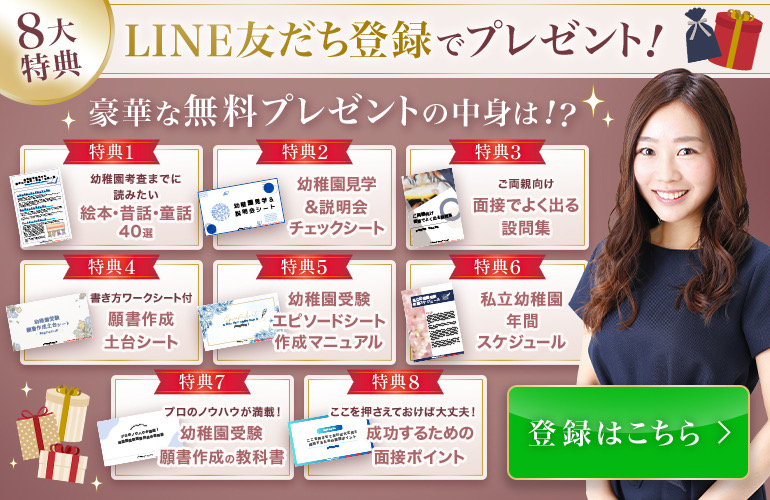

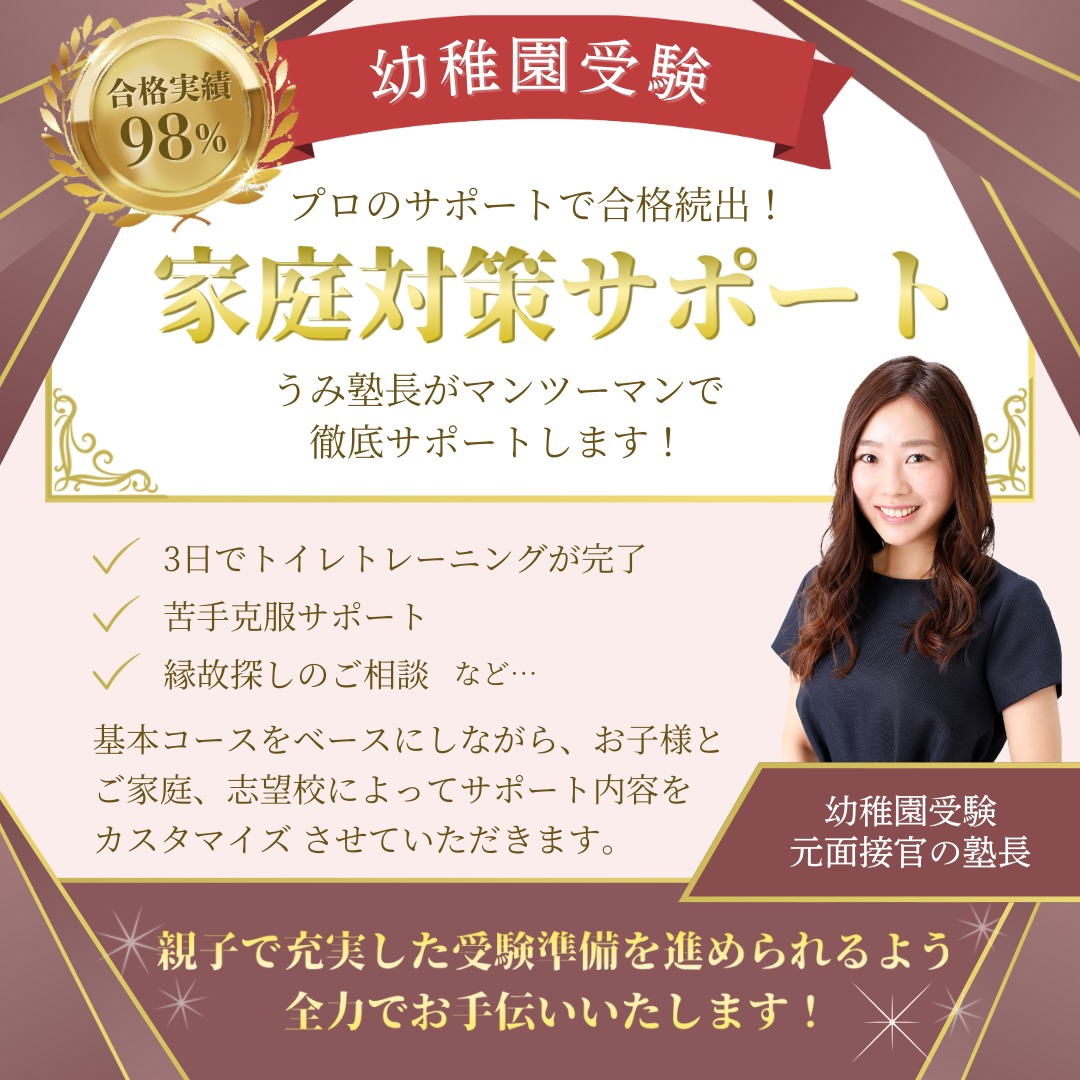

私たちの家庭学習サポートプログラムでは、早生まれのお子さんにも寄り添ったプランもご用意しています。

お子さま一人ひとりの発達に合わせた「声かけ」「遊び方」「生活習慣の整え方」などを専門家が丁寧にサポートするのでご安心ください。

多くの方が悩まれる幼稚園受験に向けた願書作成のサポート・面接レッスン・対策サポートも行っております。

「受験までに何をすればいいか不安…」

「うちの子のペースで伸ばしてあげたい」

そんな方は、ぜひお気軽に幼稚園受験個別相談をご利用ください。

-2.png)